Османская империя

Сообщений 141 страница 154 из 154

Поделиться14103.09.16 17:36:48

Джихангир (также Джахангир— с персидского Покоритель мира) — персидское мужское имя.

Джахангир (1569—1627) — четвёртый падишах Империи Великих Моголов. Джихангир (1531—1553)...

Грустная история жизни горбатого сына султана Сулеймана и Хюррем, который прожил всего 22 года и умер от горя. История возникновения мечети, посвященной шехзаде Джихангиру.

Поделиться14203.09.16 18:10:26

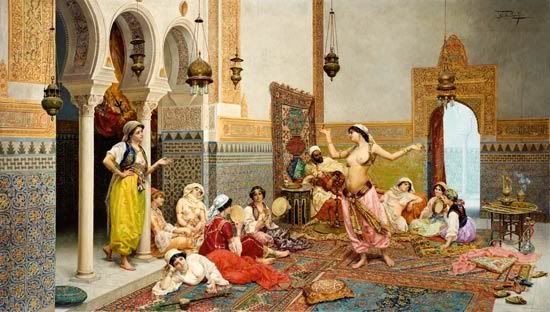

Гарем турецкого султана

![]()

Перед «поступлением» в гарем девушка проходила ряд испытаний. Прежде всего ее осматривали врач и акушерка; потом она должна была провести в гареме ночь - нужно было проверить не храпит ли она во сне.

В гареме девушкам давали новые, персидские имена, например Дурришех-вар, Рухшах, Хошева: по сравнению с турецкими, которые считались грубыми и простонародными, они казались мелодичными, изящными и даже возвышенными, ведь персидский был языком поэзии и искусства. Размещали наложниц в специально отведенных для них покоях, расположение которых зависело от возраста девушек.

Первоначально гарем находился в Бейязите, в Старом дворце. В XVI веке его перенесли во дворец Топкапы. Обучение девушки проходили в Старом дворце (сейчас там размещается Стамбульский университет). Под надзором женщин более высокого ранга они учились читать, танцевать, играть на музыкальных инструментах; изучали основы ислама и турецкой культуры, этикет, искусство ведения беседы, рукоделие, каллиграфию, а также особый, благозвучный «придворный язык» (полагалось говорить, например, гелоорум вместо гелийорум, «прихожу», и гидоорум вместо гидийорум, «ухожу»). Надо сказать, что в гареме девушки получали очень неплохое для того времени образование, особенно в области языка и литературы. Об этом свидетельствуют прекрасные образцы каллиграфии, а также письма Хюррем-султан к своему мужу, Сулейману Великолепному.

После «курса обучения» девушек представляли султану. Если он одобрял новую наложницу и выражал желание разделить с ней ложе, она становилась гёзде («пользующаяся благосклонностью») и переселялась в гарем Топкапы, где с нетерпением ожидала встречи с монархом.

Началом «карьеры» наложницы, как правило, становилась ее беременность. Но никто не мог даже предположить, каких высот девушка сможет достичь на этом поприще. Если ей удавалось привлечь султана умом и красотой да еще и родить ему сына, со временем она могла стать валиде-султан - матерью султана и правительницей гарема.

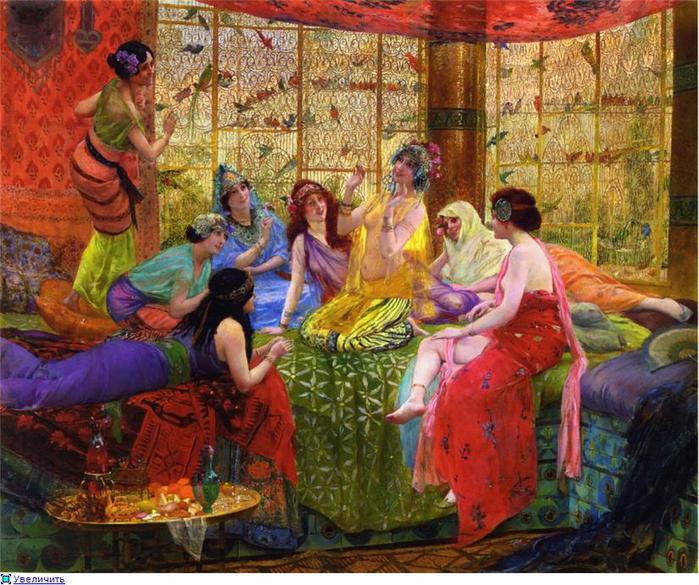

Немало свободного времени наложницы посвящали играм и танцам. Кроме танцовщиц в традиционных костюмах выступали также наложницы в мужской одежде. Особенно популярными были «танец верблюжонка» и очень быстрый «танец зайчика». В XIX веке на развлечения, принятые в гареме, немалое влияние оказала западная культура: любимым увеселением стали театральные представления, которые девушки разыгрывали друг перед другом и даже для самого султана. Наложницы, обучавшиеся пению и танцам, получали таким образом шанс показать свое мастерство.

Однако жизнь гарема не ограничивалась его территорией. Особое значение для всех обитателей харем-и хумаюн имел обычай халвет - так называли увеселения, которые устраивали в садах дворца и на специальных городских площадках. О халветах гарем уведомляли заранее письменным распоряжением султана. В назначенный день евнухи выкрикивали «халвет!» - девушки бросались в сад, где все уже было готово для празднества, и веселились там от души. Вечером, когда евнухи вновь восклицали «халвет!», все возвращались во дворец.

За пределы дворца женщины могли выходить и на специально организованные прогулки - в основном в Саадабад, султанскую резиденцию на окраине Стамбула, на речке Каытхане. Приготовления к таким гуляниям шли несколько недель. В назначенный день участницы «выхода» небольшими группами на повозках отправлялись к месту назначения. Возглавляла процессию повозка валиде-султан. Как только они достигали заранее установленных палаток, начиналось грандиозное торжество.

Другой возможностью отвлечься от порой довольно мрачной атмосферы гарема были церемонии обручения и свадьбы дочерей и племянниц султана. Празднества, как и приготовления к ним, продолжались до поздней ночи. С рассветом суета и сутолока возобновлялись, казалось, с того момента, на котором были приостановлены накануне.

Вопреки распространенному мнению гарем не был царством безмятежного покоя. Атмосфера и порядки здесь во многом зависели от носительницы титула валиде-султан - повелительницы харем-и хумаюн. Для гарема фигура матери султана значила то же, что и ее сын для всего дворца. Все обитатели харем-и хумаюн находились под ее контролем и в ее распоряжении, валиде-султан выделялось втрое больше денег из казны, чем великому визирю.

Но в Османской империи не было традиции «правящих королев», и такая ситуация не могла вызвать одобрение среди турок. Историки того времени осуждали столь сильное влияние женщин на управление государством и всячески критиковали действия валиде-султан. Они считали, что «женский султанат» стал одной из причин кризиса, постигшего в XVII веке Османскую империю (было проиграно несколько крупных военных кампаний, падал уровень жизни, в столице и на окраинах страны вспыхивали мятежи). Поэтому неудивительно, что в нашем распоряжении оказались только очень негативные воспоминания о султаншах. Греческий писатель начала XIX века Константин Ба-зили так писал о женщинах гарема: «Они не испытали ни вольности детских лет, ни материнской радости... Любовь вспыхивает на их лицах среди мучений ревности и следов тайных скорбей». Но не стоит забывать, что валиде-султан брали бразды правления в свои руки в очень непростое время, когда стране угрожал вакуум власти. К тому же это была борьба не только среди женщин: в жестоких противостояниях определялось, кто станет правителем государства. Если валиде-султан удавалось отстоять притязания своих сыновей на трон, они заботились и о появлении наследников, ведь превыше всего эти женщины ставили продолжение династии, а значит, и дальнейшее существование империи.

В XIX веке гарему пришлось приспосабливаться к новой жизни: дочери знатных людей получали блестящее образование и даже выезжали «в свет», и девушки, воспитанные во дворце, уже не могли с ними соперничать. В начале XX века харем-и хумаюн был распущен.

В представлениях европейцев гарем по-прежнему остается «золотой клеткой», где проводили жизнь несчастные рабыни похоти и сладострастия. Но это лишь поверхностный и предвзятый взгляд человека «иного племени». Может показаться удивительным, но в истории Османского государства эти «душные темницы» для многих людей стали своего рода университетом, дали возможность получить образование и реализовать честолюбивые замыслы.

Тайной была покрыта жизнь не только наложниц, но и гарем-ага- старших евнухов харем-и хумаюн. Как правило, они попадали во дворец из Южной Абиссинии и Судана: чернокожих юношей похищали, переправляли в Верхний Египет, где в коптских монастырях делали евнухами, а потом продавали. Старшим надзирателем гарема был глава черных евнухов, имевший ранг визиря. Во дворце Топкапы служили исключительно непривлекательные евнухи, которые не могли вызвать у наложниц какие-либо чувства.

Они были довольно инфантильны, предпочитали проводить время в невинных забавах с птицами и животными, много ели и все время сплетничали. Что же касается гарем-ага, то они играли очень важную роль в государственных делах. Во время правления султана Мурада III вместе с ростом числа наложниц увеличивались также доходы и значение старших евнухов. Особенное влияние на управление империей они приобрели в XVII веке, в период ослабления государственной власти. Но в XIX веке гарем-ага были понижены в ранге, уменьшилось и их политическое влияние.

Женщины гарема оставались в тени вплоть до конца XVI века. В XVII столетии во главе государства неоднократно оказывались малолетние султаны, и фактически в это время управляли страной их матери. Самой могущественной из таких правительниц была валиде-султан Косем, правившая с 1623 года, когда султанами были ее сыновья Мурад и Ибрагим. Она не покидала Топ-капы, даже когда у власти был ее внук, и удостоилась Но в Османской империи не было традиции «правящих королев», и такая ситуация не могла вызвать одобрение среди турок.

Историки того времени осуждали столь сильное влияние женщин на управление государством и всячески критиковали действия валиде-султан. Они считали, что «женский султанат» стал одной из причин кризиса, постигшего в XVII веке Османскую империю (было проиграно несколько крупных военных кампаний, падал уровень жизни, в столице и на окраинах страны вспыхивали мятежи). Поэтому неудивительно, что в нашем распоряжении оказались только очень негативные воспоминания о султаншах. Греческий писатель начала XIX века Константин Ба-зили так писал о женщинах гарема: «Они не испытали ни вольности детских лет, ни материнской радости... Любовь вспыхивает на их лицах среди мучений ревности и следов тайных скорбей».

Но не стоит забывать, что валиде-султан брали бразды правления в свои руки в очень непростое время, когда стране угрожал вакуум власти. К тому же это была борьба не только среди женщин: в жестоких противостояниях определялось, кто станет правителем государства. Если валиде-султан удавалось отстоять притязания своих сыновей на трон, они заботились и о появлении наследников, ведь превыше всего эти женщины ставили продолжение династии, а значит, и дальнейшее существование империи.

Поделиться14305.12.16 08:00:32

История

Титулы османских султанов

Любители сериала «Великолепный век» наверняка запомнили часто повторяющуюся сцену: перед тем как султан Османской империи Сулейман заходит в зал, где его ожидают официальные лица, глашатай провозглашает: «Султан Сулейман-хан Хазретлери»! При этом возникает вопрос, почему султан еще и хан, и еще хазрат? Следует добавить, что у султана были еще другие титулы. При этом надо отметить, что глава Османской империи был не просто султан, но и

«султан суши и император морей, халиф мусульман, имам века, слуга Двух Священных Мечетей, защитник религии».

Турецкий исследователь Халил Иналджик в своей работе «Padiṣah» оценивает титулы разделив их на части: традиционную и шариатскую. Среди них бей, хан, хакан, худавендигар, гази, кайзер, султан, эмир, халиф.

Провозглашение полного титула султана было важной частью дипломатических отношений, ибо пропуск одной из его составляющих мог быть воспринят как оскорбление и выражение сомнения в способности правителя осуществлять те или иные функции.

Слово «султан» не раз встречается в Коране и сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Это арабское слово означает власть, силу, должность правителя. Оно вошло в обиход в период правления династии Аббасидов (750-1258) чтобы обозначить правителя, который по статусу ниже халифа, но при этом обладает значительной властью. Турки-сельджуки, завоевав значительную часть Анатолии стали использовать этот титул для своих правителей. Официально этот титул стал употребляться по отношению к Баязиду Молниеносному (1354 – 1403).

На монетах османские правители стали именоваться султанами еще раньше - во время правления отца Баязида Мурата I (1362–1389). Помещение титула султана на монете было важным элементом демонстрации власти в тогдашнем цивилизованном мире. Титул «хан», которым также называют османского султана, обозначает правителя у тюрок-кочевников и отсылает к тем далеким временам, когда предки османов – турки-сельджуки кочевали по просторам Центральной Азии. Титул «хан» правителя Османской империи чеканился на монетах во времена правления Челеби Мехмета (1413-1421 годы).

Султана также часто назвали «хункар» (от персидского худавендегар — хозяин, господин). Этот титул из прошлого сельджуков, который обозначал, прежде всего, военного предводителя в походе, который вел кочевые племена на врага. Это понятие перекочевало в турецкий язык из персидского вместе с военной организацией сельджуков, испытавшей на себе значительное иранское влияние. Главной функцией хункара было поддержание порядка в войске и соблюдение справедливости по отношению к своим подданным. Фактически это был титул военного вождя, чьи полномочия уже, чем у правителя государства и подразумевают под собой соблюдение традиционных племенных обычаев. Под обычаями здесь можно понимать в первую очередь обычаи жизни и деятельности, а не религиозные. Кроме этого для титулования достаточно широко использовался титул «падишах» (шах шахов) – персидский аналог титула «султан». Некоторые исследователи считают, что его стали употреблять после успешных войн с сефевидской Персией. Его употребление должно было продемонстрировать приоритет власти османов на Кавказе, в Закавказье и Междуречье. Более того, договором с персидским шахом Аббасом I от 1590 года было предусмотрено прекращение «табарраи» то есть оскорблений в адрес первых трех халифов¸ жены Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Айши и его сподвижников. Ко всему прочему правитель Османской империи носил титул халифа. Этот титул перешел к османским султанам после падения государства мамлюков в Египте в 1517 году.

По одним данным последний аббасидский халиф Мутаваккиль сложил с себя полномочия в пользу династии Османов, по другим – Османы посчитали халифат своим естественным правом. После того, как Селим I завоевал Египет, он объявил себя слугой Двух Священных Мечетей, и это укрепило его авторитет в глазах мусульман. Отныне на династии Османов лежала обязанность защиты всех правоверных. Хотя титул халифа принадлежал исключительно Османским султанам, а Сулеймана Кануни назвали «имамом века», султаны старались не участвовать в решении чисто религиозных вопросов. Для этого они назначали шейхуль-исламов. Называясь халифом, султан скорее выступал защитником интересов мусульман по всему миру, являясь их духовным владыкой, то есть, обозначая свое духовное влияние там, куда не простиралась его политическая власть.

Собственно титул «хазрат», который может быть эквивалентен титулу «ваше преосвященство» или «ваше святейшество» и был обозначением того, что духовная степень султана выше, чем у других представителей мусульманских религиозных кругов и что он выступает духовным авторитетом и ориентиром в религиозной сфере для всех верующих мусульман. Это отнюдь не означало, что султан претендует на власть над всеми мусульманами мира. Такая трактовка появилась с подачи англичан, которые под халифатом подразумевали стремление к политической экспансии. В качестве примера, опровергающего такую трактовку халифата можно привести Кючюк-Кайнарджийский договор, заключенный по итогам русско-турецкой войны 1768-1774 годов, в котором, в частности, в статье 3, определяющей статус Крымского ханства и его населения говорится:

«…Почитать оную татарскую нацию в политическом и гражданском состоянии по примеру других держав, под собственным правлением своим состоящих, ни от кого, кроме единого Бога, не зависящих; в духовных же обрядах, как единоверные с мусульманами, в рассуждении его султанского величества, яко верховного калифа магометанского закона, имеют сообразоваться правилам, законом их предписанным, без малейшего предосуждения однако ж утверждаемой для них политической и гражданской вольности…»

Титул халифа кроме всего прочего обязывал султана поддерживать применение законов шариата, и османские султаны добивались этого всеми возможными силами. Титул халифа становился все более и более символическим во времена ослабления и распада Османской империи.

События начала 20-века, поражение Османской империи в Первой мировой войне, оккупация Анатолии войсками Антанты и, как следствие, создание 23 ноября 1920 года правительства в Анкаре привели к ликвидации 1 ноября 1922 года султаната, а последний османский султан Вахидеддин уехал в Англию. После объявления республики (13 ноября 1923 года) в мае 1924 года был ликвидирован халифат. Османская империя окончательно ушла в прошлое.

Ильдар Мухамеджанов

Поделиться14405.12.16 10:00:47

Законодатель и просветитель

Султан Сулейман, так же, как и его отец, увлекался поэзией, и до конца своих дней писал талантливые поэтические произведения, полные восточного колорита и философствования. Он также большое внимание уделял развитию культуры и искусства в империи, приглашая умельцев из разных стран. Особое внимание он уделял архитектуре. При нем было построено много прекрасных зданий и культовых сооружений, сохранившихся по сей день. Среди историков превалирует мнение, что важные государственные посты в Османской империи в году правления султана Сулеймана получали не столько благодаря титулам, сколько благодаря заслугам и уму. Как отмечают исследователи, Сулейман привлекал в свою страну самые лучшие умы того времени, самых одаренных людей. Для него не существовала титулов, когда речь шла о благе для его государства. Он награждал тех, кто был этого достоин, они платили ему безграничной преданностью.

Европейские лидеры были поражены бурным расцветом Османской империи и хотели знать, в чем причина неожиданного успеха «дикой нации». Нам известно о заседании венецианского сената, на котором после доклада посла о происходящем в империи был задан вопрос:

«Вы полагаете, что простой пастух может стать великим визирем?»

В ответ послышалось:

«Да, в империи каждый гордится тем, что он раб султана. Высокое государственное лицо может быть низкого происхождения. Сила ислама растет за счет второсортных людей, рожденных в других странах и крещенных христианами».

Действительно, восемь великих визирей Сулеймана были христианами и были привезены в Турцию рабами. Король пиратов, заправляющий в Средиземноморье, Барбари – пират, известный европейцам как Барбаросса, стал у Сулеймана адмиралом, который управлял флотом в сражениях против Италии, Испании и Северной Африки.

И только те, кто представлял собой священный закон, судьи и учителя были сыновьями Турции, воспитанными на глубоких традициях Корана.

Распорядок дня султана Сулеймана

В книги Лорда Кинросса «Расцвет и упадок Османской империи» описывается ежедневная жизнь Сулеймана во дворце, где все – от утреннего выхода до вечернего приема – следовало определенному строгому ритуалу.

Утро. Когда султан утром вставал с кушетки, его должны были одевать люди из числа наиболее приближенных придворных. При этом в карманы верхней одежды, одеваемой повелителем лишь единожды, клали: двадцать золотых дукатов в один карман и тысячу серебряных монет – в другой. Не розданные монеты, как и одежда в конце дня становились «чаевыми» для постельничего.

Еда для его трех трапез на протяжении дня подносилась длинной процессией пажей. Султан трапезничал в полном одиночестве, правда, при нем присутствовал доктор в качестве меры предосторожности от возможного отравления.

Спал султан на трех малинового цвета бархатных матрацах – один из пуха и два из хлопка, – покрытых простынями из дорогой тонкой ткани, а в зимнее время – завернувшись в мягчайший соболий мех или мех черной лисицы. При этом голова повелителя покоилась на двух зеленого цвета подушках с витым орнаментом. Над его кушеткой повышался золоченый балдахин, а вокруг – четыре высоких восковых свечи на серебряных подсвечниках, при которых на протяжении всей ночи находились четыре вооруженных стража, тушившие свечи с той стороны, в которую мог повернуться султан, и охранявшие его до пробуждения.

Каждую ночь в качестве меры безопасности султан, по своему усмотрению, спал в другой комнате.

День. Большая часть его дня была занята официальными аудиенциями и консультациями с чиновниками. Но когда не было заседаний Дивана, он мог посвящать свое время досугу: читая книги о подвигах великих завоевателей; изучая религиозные и философские трактаты; слушая музыку; смеясь над ужимками карликов; наблюдая за извивающимися телами борцов или, возможно, развлекаясь со своими наложницами.

Вечер. Во второй половине дня, после сиесты на двух матрацах – одном, парчовом, шитом серебром, и другом – шитом золотом, султан мог пожелать переправиться через пролив на азиатский берег Босфора, чтобы отдохнуть в здешних прекрасных садах. Или же сам дворец мог предложить ему отдых и восстановление сил во внутреннем саду, засаженном пальмами, кипарисами и лавровыми деревьями, украшенном павильоном со стеклянным верхом, над которым струились каскады сверкающей воды.

Развлечения султана Сулеймана на публике оправдывали его славу поклонника великолепия. Когда, стремясь отвлечь внимание от своего первого поражения под Веной, он летом 1530 года отметил праздник обрезания пятерых своих сыновей, празднества длились три недели.

Ипподром был превращен в город ярко драпированных шатров с величественным павильоном в центре, в котором султан восседал перед своим народом на троне с колоннами из лазурита. Над ним сиял палантин из золота, инкрустированный драгоценными камнями, а под ним, покрывая вокруг всю землю, лежали дорогие мягкие ковры. Вокруг располагались шатры самых разнообразных расцветок.

Между официальными церемониями с их пышными процессиями и роскошными банкетами Ипподром предлагал множество развлечений для народа. Тут были игры, турниры, показательная борьба и демонстрация искусства верховой езды; танцы, концерты, театр теней, постановки батальных сцен и великих осад; представления с клоунами, фокусниками, обилием акробатов, с каскадами фейерверков в ночном небе – и все это с размахом, ранее никогда не виданным.

Поделиться14505.12.16 10:07:36

Послание султана французскому королю:

«Я, великий султан, хакан всех хаканов, коронующий королей, являюсь земной тенью Аллаха, мое копье пылает огнем, меч мой приносит победу, падишах и султан огромных территорий, которые завоевали наши деды в Средиземноморье, Черном море, Анатолии, Карамане, Сивасе, Зуль-Кадерии, Диарбакыре, Курдистане, Азербайджане, Аджеме, Шаме (Дамаск), Халебе, Египте, Мекке, Медине, Иерусалиме, Аравии и Йемене – султан Сулейман хан.

А вы, король Франции, Франциск, посылая письмо к моим воротам, которые являются приютом королей, вы оповестили нас о вашем пленении и заключению под стражу, так как ваша страна была подвержена оккупации. Чтобы спастись от этого положения, вы взываете ко мне о помощи. Пусть ваши души будут спокойными, не отчаивайтесь. Будет только то, что предписал Аллах. Вы узнаете у своего посла то, что вам необходимо будет сделать.

Сын Селима Сулейман. 1526. Стамбул».

Поделиться14605.12.16 10:10:49

Надпись на мечети Сулеймание, построенной в честь Сулеймана, гласит:

«Распространитель законов султанских. Самой главной заслугой Сулеймана, как Законодателя, было утверждение Исламской культуры в мире».

Поделиться14705.12.16 10:16:02

Султан Сулейман Великолепный (1495-1566),

или как его называют среди своих «Сулейман Кануни», то есть дословно «Законный», а если говорить нашим языком - «Справедливый». Титулы Сулеймана – султан султанов (шах шахматам, царь царей), Тень Бога на Земле, Цезарь всех земель Рима (после взятия Рима – Константинополя, османские султаны взяли себе титул «римского императора»).

Описание внешности Сулеймана в то время приводит венецианский посол Брагадин в своем письме, датированным 9 июня 1526 г.:

«Ему тридцать два года, у него смертельно бледный цвет кожи, орлиный нос и длинная шея; с виду он не слишком сильный, однако рука у него очень сильная, что я заметил, когда целовал ее, и говорят, что он может согнуть лук, как никто больше. По своему характеру он меланхоличен, очень неравнодушен к женщинам, великодушен, горд, вспыльчив и вместе с тем иногда очень нежный».

Личность его в истории была одиозной. Он не только был покорителем всего мира, как в свое время Македонский или Дарий, но еще и мудрый правитель своей страны.

Поделиться14805.12.16 12:40:04

Последний султан - Конец династии Османов

Поделиться14905.12.16 12:41:39

ВСЕ ОСМАНСКИЕ СУЛТАНЫ в реальности и в сериале ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК ∥ Сыновья Кесем Султан

Поделиться15005.12.16 12:47:53

За что казнили Гюльфем Хатун??

Поделиться15106.12.16 13:18:23

Когда умерла Хюррем Султан?

Хюррем умерла в 1558 году в возрасте 52-х лет. Их брак с Кануни Султаном Сулейманом продлился 37 лет.

Как умерла Хюррем Султан?

Хюррем умерла от простуды, вернувшись с прогулки в Эдирне.

Имел ли кто-либо отношение к смерти Хюррем Султан?

Хюррем умерла по воле судьбы. Ее смерть наступила естественным путем, а не вследствие какого-либо покушения или других причин.

Что стало причиной смерти Хюррем Султан?

Причиной смерти была банальная простуда. Вернувшись из прогулки в Эдирне, Хюррем почувствовала себя плохо. По возвращении в Стамбул болезнь стала прогрессировать и в итоге привела к кончине знаменитой Султанши.

Хюррем Султан появилась на свет в 156 году. В возрасте 12-13 лет она прибыла в Османский дворец в качестве подарка Великому Султану. Хюррем получила во дворце специальное образование.

18 апреля 1558 года она умерла в возрасте 52 лет. Ее супруг, Кануни Султан Сулейман, пережил ее на 8 лет. В браке с ним Хюррем родила четырех сыновей и дочь. Старший сын Хюррем Мехмет умер, не успев взойти на трон. Второй сын Селим стал Падишахом уже после смерти Хюррем. Сыновья Джихангир и Беязит тоже умерли еще при жизни Хюррем. Дочь Хюррем Михримах стала женой Великого Визиря Рустема Паши. Хюррем не суждено было увидеть ни одного из своих сыновей на троне Османской Империи. Причиной ее смерти считается либо воспаление легких, либо бронхит. Хюррем покоится в усыпальнице мечети Сулеймание (фото в прикреплениях).

Поделиться15208.01.17 14:44:14

Гевхерхан Cултан (дочь Ахмеда I)

Гевхерха́н Cулта́н (тур. Gevherhan Sultan), также известна как Гевхе́р-султа́н (тур. Gevher Sultan) и Гюверха́н Cулта́н (тур. Güverhan Sultan; 1608, Стамбул — 1660 там же) — третья дочь Jсманского Cултана Ахмеда Ι и, предположительно, Кёсем Султан.

Гевхерхан Cултан родилась в 1608 году в Стамбуле, во дворце Топкапы. В 1619 году Гевхерхан вышла замуж за Окюз Мехмеда-пашу, который был убит в декабре того же года. От Мехмеда-паши Гевхерхан родила сына.

Пять лет Гевхерхан оставалась вдовой, а затем по просьбе Кёсем Султан вышла замуж за адмирала Топаля Реджепа-пашу, от которого родила дочь. Реджеп-паша был казнён в 1632 году.

Вскоре после смерти паши Гевхерхан вышла замуж за Сиявуша-пашу, однако тот умер через несколько дней после свадьбы. Больше Гевхерхан замуж не выходила.

Умерла Гевхерхан Султан в 1660 году и была похоронена в тюрбе отца в мечети Султанахмет в Стамбуле.

P.S. В сериале Империя Кёсем роль Гевхерхан исполняет Аслы Тандоган.

Поделиться15315.02.25 15:48:44

Султан-палач: 37 лет после Сулеймана и Хюррем

28 января

Сулейман и его преемники

Сулейман был десятым правителем Османской империи, который взошёл на престол без кровопролития. Однако он начал войну против своих сыновей, чтобы сохранить власть и обеспечить стабильность в империи.

Решающая битва с сыновьями произошла на территории современной Турции более 500 лет назад. Сулейман казнил двух своих сыновей и внуков, оставив в живых только одного — Селима, который впоследствии стал султаном.

Это не было последним конфликтом между представителями династии, которые были связаны родственными узами. Но потомки Сулеймана превзошли своего предка.

Нурбану, Сафие и Кёсем: женщины у власти

Популярная турецкая история о Сулеймане и Хюррем завершилась на моменте, когда ушёл из жизни Сулейман Великолепный — самый долго правящий монарх. К этому моменту во дворце осталось совсем немного людей, которые могли бы нас заинтересовать.

Полагают, что первые признаки женского влияния на государственные дела проявились при Хюррем-султан. Её преемницей в этом стала Нурбану, любимая наложница и мать детей шехзаде Селима. А затем эстафету приняла Сафие, невестка Селима, фаворитка Мурада.

Однако наиболее ярким примером женского правления в Османской империи была эпоха Кёсем-султан.

Мехмед: жестокий правитель

Специалисты по истории Османской империи часто говорят, что серьёзные проблемы, которые привели к краху империи, начались, когда династия отказалась от использования закона, который ввёл их предок, султан Фатих Мехмед. Вместо того чтобы убивать братьев, они стали содержать наследников в заточении.

Последним, кто без колебаний и сомнений использовал Закон Фатиха в его чистом виде, был султан Мехмед — внук Селима и Нурбану, правнук Сулеймана. Его восхождение на престол стало одним из самых жестоких событий в истории, которое мог совершить только человек с серьёзными психическими отклонениями.

В предыдущих наших историях мы уже рассказывали о судьбе шехзаде Селима, в том числе в период, когда он стал султаном. Также я упоминала о Сафие — любимой наложнице Мурада.

Сегодня я хочу рассказать вам о Мехмеде, сыне Мурада, с того момента, как он стал правителем.

Султан Мехмед III, известный своей жестокостью, казнил 19 братьев, считая их соперниками и предателями. Его отец, султан Мурад, также не щадил своих детей, что повлияло на мировоззрение Мехмеда. Он боялся свержения и казнил беременных наложниц Мурада. Мехмед правил Османской империей всего восемь лет, но за это время страна пережила множество потрясений: военные мятежи, социальный хаос и финансовые проблемы. Казна была пуста, а солдаты выразили недовольство, угрожая свержением султана.

Мехмед вошёл в историю как правитель, расправившийся с братьями и сыном Махмудом, обвинённым в стремлении занять трон. Старший сын Мехмеда, Ахмед, стал наиболее вероятным наследником. Когда Ахмед взошёл на престол после смерти Мехмеда, он отказался присутствовать на похоронах отца, выразив презрение к его жестокости.

В гареме султана происходили ожесточённые конфликты за власть между его жёнами. Одна из них, Сафие-султан, мать султана, боролась за сохранение своего статуса Валиде. В результате этих конфликтов разразилась война между тремя женщинами: Сафие, Хандан и Халиме.

Мехмед страдал от ожирения и проблем с пищеварением. Его здоровье ухудшалось, и он скончался. Султан был глубоко верующим и спокойным человеком, увлекался охотой и изготовлением стрел. На него большое влияние оказывала мать, Сафие-султан.

Источник: https://dzen.ru/a/Z5h2bFNogVzNkyCw

Поделиться15415.02.25 15:55:11

Почему Сулейман избавился от Ибрагима-паши: пять главных причин

2 дня назад

Безусловно, Паргалы Ибрагим-паша был одним из наиболее блестящих великих визирей Османской империи. Венецианцы даже называли его Ибрагимом Великолепным, по аналогии с его господином. Кроме этого, он являлся ближайшим другом султана, знакомым с ним еще по детским играм. По-человечески, Сулейман должен был считать себя обязанным, поскольку именно этот человек внес решающий вклад в победу над венграми при Мохаче; заключил с католическими державами выгодный мир; умиротворил Египет и ввел там систему управления, по аналогии с которой создали администрацию по всей державе; заключил союз с Францией, державшийся 250 лет; самостоятельно разгромил Персию еще до прибытия главного султанского войска.

Тем не менее, по приказу султана этот выдающийся государственный и военный деятель был лишен головы, его дворец забрали в казну, а память о нем предали забвению. Его погребли безо всяких почестей на одном из старых стамбульских кладбищ, и даже место нахождения могилы со временем было забыто.

Почему же султан Сулейман проявил к своему другу такую черную неблагодарность? Или же Ибрагим своими поступками сам приговорил себя к смерти?

Есть три второстепенных и две главных причины, по которым он в конечном счете был осужден. Давайте начнем с первых.

К тому времени все или почти все османские вельможи были из числа христиан, прошедших через систему девширме. Подобное происхождение имел сам Ибрагим, да только во дворцовой школе он не обучался и не продвигался по промежуточным ступеням политической карьеры. На все свои должности был назначен исключительно по воле султана, фаворитом которого он являлся. Поэтому все командиры янычар, адмиралы, губернаторы и паши не признавали его своим и считали выскочкой и куртизаном. Соответственно, самые широкие слои военной и гражданской аристократии были ему враждебны.

Хотя османская элита вовсе не страдала исламским радикализмом, Ибрагим был слишком либеральным даже по ее меркам. Став великим визирем, он по должности решал многие религиозные вопросы, и часто делал это по своему усмотрению, в полном противоречии с шариатом и хадисами. На него жаловались многие исламские священнослужители, и султан, как духовный глава всего исламского мира, часто был недоволен его поступками. Но главной причиной для всеобщего возмущения стала история, когда Ибрагим поставил в своем дворце несколько статуй из захваченной турками венгерской столицы Буды. После этого его публично начали обвинять в идолопоклонничестве.

Ибрагим был в ссоре с Искандером-челеби, главным казначеем империи. Они много лет интриговали друг против друга, но султан все равно назначил этого вельможу заместителем великого визиря во время похода в Персию. Наш сегодняшний герой решил, что это его шанс, обвинил соперника в растрате государственных средств и приговорил его к показательной казни. Но Искандер успел написать письмо, где обвинял своего врага в подготовке покушения на султана и что паша был подкуплен персидским золотом. Учитывая, что Ибрагим не был любим ни чиновниками, ни военными, ни народом, многие действительно в это поверили.

Тем не менее, эти причины не были главными. Первая из основных проблем была в том, что Ибрагим впервые в жизни утратил свое политическое чутье, когда решил поддержать Махидевран и Мустафу, а не Хюррем и ее сыновей. Пожалуй, матери шехзаде были единственными людьми во всей Османской империи, от которых он никак не был способен избавиться, ведь за ними было будущее всей державы. Ибрагим же сделал ставку на самого популярного из царевичей, полагая, что султан выберет наследником того из своих детей, кого подскажет ему разум. Но в данном случае победила любовь, и Сулейман поддержал потомство своей ненаглядной Хюррем.

А Роксолана была очень терпеливым участником игры престолов, и не стремилась избавиться от своих врагов в один момент. Вместо этого она предпочитала годами подтачивать султанское расположение к ним, постепенно лишая их власти. Когда перед падишахом стал выбор между коалицией Ибрагима, Махидевран, Мустафы против партии Рустема-паши, Хюррем и ее потомства, он даже не сомневался в своем решении.

Ну и другой важнейший момент состоял в следующем. Это сейчас мы считаем монархов прошлого всемогущими тиранами. А на деле им приходилось лавировать между многими политическими силами, принимая решения, которые могли бы устроить всех. За всю свою историю Османская империя пережила множество мятежей знати, народных восстаний и бунтов во главе с самозванцами, которые объявляли себя царевичами и даже султанами.

Поэтому правители так ценили идею самодержавной монархической власти, которая была дарована им Всевышним. И ни один из них не мог простить поступков, которые могли оспорить их господствующее положение. Есть государь, и есть его верные слуги – и никак иначе.

Ибрагим же поставил себя наравне со своим повелителем, когда во время персидской кампании самовольно присвоил титул сераскер-султан («главнокомандующий-султан») и стал таким образом подписывать свои письма. Для людей того времени это означало узурпацию власти. А главная проблема была в том, что за десять лет до этого правитель Египта Ахмед-паша отложился от империи и также присвоил себе султанский титул. Память об этом была слишком велика, чтоб Сулейман имел возможность все проигнорировать.

Источник: https://dzen.ru/a/Z6yTUy30o3VYLtCH