ЧИТАЕМ ШОЛОХОВА

ЧИТАЕМ ШОЛОХОВА

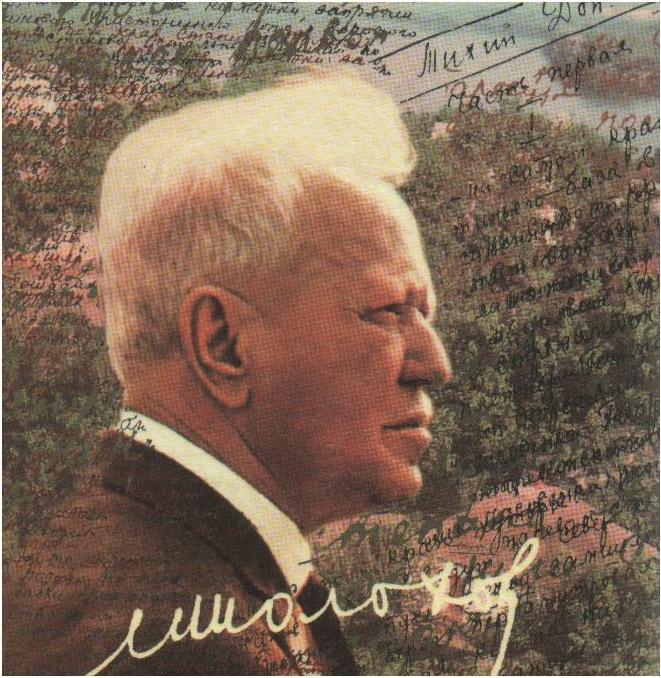

Михаил Шолохов.

Они сражались за Родину (фрагмент)

История с сапогами всерьез расстроила Звягинцева, окончательно

утвердившегося в мысли, что до смерти ему еще далеко. И до того было ему

обидно, что он, добродушный, незлобивый человек, уже голым лежа на

операционном столе, на слова осматривавшего его хирурга: "Придется потерпеть

немного, браток", - сердито буркнул: "Больше терпел, чего уж тут разговоры

разговаривать! Вы по недогляду чего-нибудь лишнего у меня не отрежьте, а то

ведь на вас только понадейся..." У хирурга было молодое осунувшееся лицо. За

стеклами очков в роговой оправе Звягинцев увидел припухшие от бессонных

ночей красные веки и внимательные, но бесконечно усталые глаза.

- Ну, раз больше терпел, солдат, то это и вовсе должен вытерпеть, а

лишнего не отрежем, не беспокойся, нам твоего не надо, - все так же мягко

сказал хирург.

Молодая женщина-врач, стоявшая с другой стороны стола, сдвинув брови,

наклонившись, внимательно осматривала изорванную осколками спину Звягинцева,

располосованную до ноги ягодицу. Кося на нее глазами, стыдясь за свою

наготу, Звягинцев страдальчески сморщился, проговорил:

- Господи более мой! И что вы на меня так упорно смотрите, товарищ

женщина? Что вы, голых мужиков не видали, что ли? Ничего во мне особенного

такого любопытного нету, и тут, скажем, не Всесоюзная сельскохозяйственная

выставка, и я, то же самое, не бык-производитель с этой выставки.

Женщина-врач блеснула глазами, резко сказала:

- Я не собираюсь любоваться вашими прелестями, а делаю свое дело. И

вам, товарищ, лучше помолчать! Лежите и не разговаривайте. Удивительно

недисциплинированный вы боец!

Она фыркнула и встала вполоборота. А Звягинцев, глядя на ее

порозовевшие щеки и округлившиеся, злые, как у кошки, глаза, горестно

подумал: "Вот так и свяжись с этими бабами, ты по ней одиночный выстрел, а

она по тебе длинную очередь... Но, между прочим, у них тоже нелегкая

работенка: день и ночь в говядине нашей ковыряться".

Устыдившись, что так грубо говорил с врачами, он уже другим,

просительным и мирным, тоном сказал:

- Вы бы, товарищ военный доктор, - за халатом не видно вашего ранга, -

спиртику приказали мне во внутренность дать.

Ему ответили молчанием. Тогда Звягинцев умоляюще посмотрел снизу вверх

на доктора в очках и тихо, чтобы не слышала отвернувшаяся в сторону строгая

женщина-врач, прошептал:

- Извиняюсь, конечно, за свою просьбу, товарищ доктор, но такая боль,

что впору хоть конец завязывать...

Хирург чуть-чуть улыбнулся, сказал:

- Вот это уже другой разговор! Это мне больше нравится. Подожди

немного, осмотрим тебя, а тогда видно будет. Если можно - не возражаю, дам

грамм сто фронтовых.

- Тут не фронт, тут от фронта далеко, тут можно и больше при таком

страдании выпить, - намекающе сказал Звягинцев и мечтательно прищурил глаза.

Но когда что-то острое вошло в его промытую спиртом, пощипывающую рану

возле лопатки, он весь сжался, зашипел от боли, сказал уже не прежним мирным

и просительным тоном, а угрожающе и хрипло:

- Но-но, вы полегче... на поворотах!

- Эка, брат, до чего же ты злой! Что ты на меня шипишь, как гусь на

собаку? Сестра, спирту, ваты! Я же предупреждал тебя, что придется немного

потерпеть, в чем же дело? Характер у тебя скверный или что?

- А что же вы, товарищ доктор, роетесь в живом теле, как в своем

кармане? Тут, извините, не то что зашипишь, а и по-собачьи загавкаешь... с

подвывом, - сердито, с долгими паузами проговорил Звягинцев.

- Что, неужто очень больно? Терпеть-то можно?

- Не больно, а щекотно, а я с детства щекотки боюсь... Потому и не

вытерпливаю... - сквозь стиснутые зубы процедил Звягинцев, отворачиваясь в

сторону, стараясь краем простыни незаметно стереть слезы, катившиеся по

щекам.

- Терпи, терпи, гвардеец! Тебе же лучше будет, - успокаивающе

проговорил хирург.

- Вы бы мне хоть какого-нибудь порошка усыпительного дали, ну чего вы

скупитесь на лекарства? - невнятно прошептал Звягинцев.

Но хирург сказал что-то коротко, властно, и Звягинцев, за время войны

привыкший к коротким командам и властному тону, покорно умолк и стал

терпеть, иногда погружаясь в тяжкое забытье, но даже и сквозь это забытье

испытывал такое ощущение, будто голое тело ненасытно лижет злое пламя,

лижет, добираясь до самых костей...

Чьи-то мягкие, наверное, женские пальцы неотрывно держали его за кисть

руки, он все время чувствовал благодатную теплоту этих пальцев, потом ему

дали немного водки, а под конец он уже захмелел, и не столько от водки, - не

мог же он захмелеть от каких-то там несчастных ста граммов спиртного! -

сколько от всего того, что испытал за весь этот на редкость трудный день. Но

под конец и боль уже стала какая-то иная, усмиренная, тихая, как бы

взнузданная умелыми и умными руками хирурга.

Когда забинтованного, не чувствующего тяжести своего тела Звягинцева

снова несли на ритмически покачивающихся носилках, он даже пытался

размахивать здоровой правой рукой и тихо, так тихо, что его слышали только

одни санитары, говорил, а ему казалось, что он кричит во весь голос:

- ...Не желаю быть в этом учреждении! К чертовой матери! У меня тут

нервы не выдерживают. Давай, куда хочешь, только не сюда! На фронт? Давай

обратно, на фронт, а тут - не согласен! Сапоги куда дели? Неси сюда, я их

под голову положу. Так они будут сохранней... До чужих сапог вас тут много

охотников! Нет, ты сначала заслужи их, ты в них походи возле смерти, а

изрезать всякий дурак сумеет... Господи боже мой, как мне больна!..

Он еще что-то бормотал, уже несвязное, бредовое, звал Лопахина, плакал

и скрипел зубами, как в темную воду, окунаясь в беспамятство. А хирург тем

временем стоял, вцепившись обеими руками в край белого, будто красным вином

залитого стола, и качался, переступая с носков на каблуки. Он спал... И

только когда товарищ его - большой чернобородый доктор, только что

закончивший за соседним столом сложную полостную операцию, - стянув с рук

мягко всхлипнувшие, мокрые от крови перчатки, негромко сказал: "Ну, как ваш

богатырь, Николай Петрович? Выживет? - молодой хирург очнулся, разжал руки,

сжимавшие край стола, привычным жестом поправил очки и таким же деловитым,

но немного охрипшим голосом ответил:

- Безусловно. Пока ничего страшного нет. Этот должен не только жить, но

и воевать. Черт знает, до чего здоров, знаете ли, даже завидно... Но сейчас

отправлять его нельзя: ранка одна у него мне что-то не нравится. Надо

немного выждать.

Он замолчал, и еще несколько раз качнулся, переступая с носков на

каблуки, всеми силами борясь с чрезмерной усталостью и сном, а когда к нему

вернулись и сознание и воля, он опять стал лицом к завешанной защитным

пологом двери палатки и, глядя такими же, как и полчаса тому назад,

внимательными, воспаленными и бесконечно усталыми глазами, сухо сказал:

- Евстигнеев, следующего!

По лесу веером легли и гулко захлопали разрывы мин. За кустами

неподалеку от Лопахина кто-то равнодушно, с протяжной зевотцей проговорил:

- Пристреливается, паразит! Ну, теперь он начнет швырять и песок месить

минами, пока весь лес не прочешет. Он - такой, он, гад, лишнего кинуть не

постесняется...

Но огонь вскоре утих, лишь вдали сухо и зло трещали короткие автоматные

очереди, да с той стороны Дона, против разрушенного бомбежкой моста, как бы

прощупывая обманчивую тишину леса, с ровными промежутками бил немецкий

пулемет.

Потом пулемет умолк, и в наступившем затишье отчетливей зазвучали иные

голоса войны: приглушенный расстоянием, протяжный гром артиллерийской

стрельбы, раскатисто и неумолчно гремевший где-то далеко на востоке,

прерывистый рокот самолета - дальнего разведчика, ворковавшего на

недоступной глазу высоте, и ровный басовитый гул множества немецких танков и

автомашин, двигавшихся по правому гористому берегу Дона в направлении на

станцию Клетскую.

Над вершинами дальних тополей, чуть колеблемая ветром, вся пронизанная

косыми солнечными лучами, волновалась тончайшая сиреневая дымка тумана. На

дремотно склонившихся кистях белой медвянки, на розовых цветах шиповника,

как блестки рассыпанной радуги, ослепительно искрились и сияли капельки

росы.

Любуясь помолодевшим после ночного дождя лесом, Стрельцов задумчиво

сказал:

- Красота-то какая, а?

Лопахин покосился на приятеля, но ничего не ответил. Стиснув зубы,

устремив немигающий взгляд воспаленных глаз туда, где за меловым бугром

правобережья бурой, зловещей тучей вставала пыль, он молча вслушивался в

издавна знакомые, грозные шумы большого наступления.

Лопахин тоже любил природу - и любил ее так, как только может любить

человек, долгие годы жизни проведший в тяжелом труде под землей. Иногда даже

в окопах, в короткие промежутки затишья, он успевал полюбоваться то белым,

как лебедь, облаком, величественно проплывавшим в задымленном фронтовом

небе, то каким-нибудь полевым цветком, доверчиво приютившимся на краю старой

воронки и казавшимся рядом с грудами мертвой опаленной земли бессмертным в

своей первобытной красоте...

Но сейчас Лопахин не видел ни пленительного очарования омытого дождем

леса, ни печальной прелести доцветающего неподалеку шиповника. Не видел

ничего, кроме пыли, вздыбленной вражескими машинами, медленно тянувшейся на

запад.

Там, на западе, в синеющих степях Придонья, полегли его убитые в боях

товарищи, далеко на западе остались родной город, семья, крохотный отцовский

домик и чахлые клены, посаженные руками отца, круглый год припудренные

угольной пылью, жалкие на вид, но неизменно радовавшие глаз, когда по утрам

они с отцом, бывало, уходили на шахту. Все, что было в жизни дорого и мило

сердцу, все осталось там, под властью немцев... И снова, в который уже раз

за время войны, Лопахин ощутил вдруг тот удушающий приступ немой ненависти к

врагу, когда даже ругательное слово не в силах вырваться из мгновенно

пересыхающего горла. Так бывало с ним иногда в бою. Но тогда он видел

вражеских солдат и эти проклятые темно-серые танки с крестами на броне, и не

только видел, но и уничтожал их огнем своего оружия. Тогда ненависть,

мертвой хваткой бравшая его за горло, находила выход в бою. А сейчас? Сейчас

он - только праздный зритель, солдат разгромленной части, в бессильной

ярости издали наблюдающий за тем, как победно пылят по его земле враги и

неудержимо движутся все дальше на восток, все дальше...

Лопахин выхватил из рук Стрельцова блокнот, торопливо написал:

"Николай, я в тыл не пойду. Дела наши, по всему видать, дрянь. Не могу я

сейчас отсюда уходить! Думаю остаться на передовой, прибьюсь к какой-нибудь

части. Оставайся и ты со мной, Коля!"

Стрельцов прочитал и, почти не заикаясь, но и не делая пауз,

проговорил:

- Я сам такого же мнения. Я для того сюда и пришел. Вот только старшина

как? Отпустит он тебя? Что-то я сомневаюсь... Мне проще: я пока за

медсанбатом числюсь.

- Да я что же, на побывку к жене прошусь? Кай это он меня не отпустит?

Хотел бы я поглядеть на эту кинокартину, как он будет меня не пускать! -

возмущенно сказал Лопахин, на минуту позабыв о том, что Стрельцов не слышит,

но, глянув в лицо друга, внимательное и исполненное, как у глухонемого,

напряженного и пытливого выжидания, с досадою умолк, размашисто написал

"пустит" и поставил в ряд несколько восклицательных знаков столь

внушительного размера, что, казалось, один вид их должен был бы рассеять

всякие сомнения Стрельцова.

На вершине раскидистого ясеня робко, неуверенно закуковала кукушка.

Закуковала и смолкла, словно убедившись в том, что неуместно звучит ее

раздумчивый и немножко грустный голос в этом лесу, заполненном вооруженными

людьми и обвальными раскатами доплывавшей издали артиллерийской стрельбы. И

почти тотчас же Лопахин услышал самоуверенный, противный до тошноты голос

Копытовского.

- ...Ужасно умная птица кукушка! До петрова дня она тебе и кукует и

шкварчит так приятно, будто сало на сковородке, а после хоть не проси - как

ножом отрежет. Это я сейчас на нее загадал: сколько проживу на свете? А она,

проклятая, два раза крикнула и подавилась. Тоже, раздобрилась, паскуда

длиннохвостая! Но, между прочим, я на нее не в обиде: выходит так, что два

года могу смело воевать, ни черта не убьют? Очень даже прекрасно! Мне больше

ничего и не надо. За два года должна же война прикончиться? Должна. Ну, а

после войны я на эту задрипанную кукушку не посмотрю и буду жить, сколько

мне влезет. Очень даже просто!

- Ловко у тебя, парень, получается! - восхищенно сказал простуженным

баском автоматчик Павел Некрасов. - Значит, сейчас ты веришь кукушке, а

после войны побоку ее предсказания?

- А ты как хотел? - рассудительно ответил Копытовский. - Мне, милый

мой, утешение только теперь нужно, а после войны я как-нибудь и без

утешениев проживу, своими силами...

Шагнув из-за куста, Копытовский увидел Стрельцова и в изумлении широко

раскрыл глаза. На круглом, мясистом лице его расплылась недоумевающая,

глупая улыбка. Он шлепнул себя по голой ляжке, как раз в том месте, где

причудливо изорванная штанина спускалась от пояса до самого колена, громко

воскликнул:

- Стрельцов? Вот это номер!..

А пожилой и флегматичный от природы Некрасов, не снимая рук с висевшего

на шее автомата, сказал так, будто они со Стрельцовым расстались всего лишь

полчаса назад:

- Вернулся, Николай? Вот и хорошо. А то уж больно негусто нас тут

осталось. За эти дни процедил нас чертов немец, просеял, как на частое сито.

О чем-то глубоко задумавшись, низко опустив голову, Стрельцов смотрел в

землю, проводил по усам сложенными в щепоть пальцами левой руки и не видел

подошедших товарищей.

Лопахин бегло взглянул на его тихо подергивавшуюся голову, на руку,

дрожавшую мелкой, старческой дрожью, и, почти с ненавистью воззрившись в

пышущее здоровьем лицо Копытовского, сказал:

- Не ори! Все равно он не слышит. Оглох.

- Вовсе не слышит? - еще более удивился Копытовский и снова хлопнул

себя по ляжке.

- Не слышит. Дальше что? - медленно багровея, повысил Лопахин голос. -

Что ты тут по своему голому мясу шлепаешь, как в театре? Тоже мне, артист

нашелся! Он контужен, и нечего тут удивляться и всякие балеты разыгрывать!

Вон лучше бы штаны залатал, щеголь, а то ходишь, как святой в раю, срамом

отсвечиваешь...

- Запекли тебе душу мои штаны! - обиженно проговорил Копытовский. - В

какой раз ты мне про них замечание делаешь? Надоел уже! И как их станешь

латать, когда не за что хватать? Ты погляди серьезней, что от них

осталось-то, от штанов! В целости спереди одна мотня, сзади - хлястик, а все

остальное сопрело и сквозь пальцы бредет. Тут поневоле святым сделаешься и

даже еще хуже... И ниток нету. Нитки теперь с военторговской палаткой знаешь

где? Небось аж за Саратовом пылят, а ты знай одно долбишь: залатал бы,

залатал бы!

Некрасов положил руку на плечо Стрельцова, громко сказал:

- Николай, здравствуй!

Стрельцов резко вздрогнул, вскинул голову, нахмурился, но сейчас же под

черными усами его блеснули в улыбке белые неровные зубы. Он раскрыл рот,

пытаясь что-то сказать, напряженно вытягивая шею, подергивая головой.

Заросший мелким черным волосом кадык его редко и крупно вздрагивал, неясные,

хриплые звуки бились и клокотали в горле.

У Лопахина мучительно сжалось сердце. Как всегда в минуты сильного

душевного волнения, у него побелели ноздри, и он, вдруг уставившись на

Копытовского округлившимися от бешенства глазами, заорал:

- Убери свои моргалки! Что ты на него вылупился? Он оглох и заикается!

Не гляди на него! Ведь ему тяжело, понимаешь ты это? Отвернись же, черт

рваный!..

Копытовский растерянно пожал плечами.

- Я же этого дела не знал... И чего ты разорался, Лопахин? Тебе с твоей

глоткой только подсолнушки на базаре продавать, товар свой расхваливать...

Грубый ты, прямо нахальный человек, а еще тоже, на шахте работал, на

вечерний рабфак ходил. В тебе культурности - с гулькин нос, вот столечко!

Возмущенный Копытовский ногтем отметил на кончике мизинца, сколько, по

его мнению, было культурности в Лопахине. Но тот не обращал на него никакого

внимания. Вцепившись руками в траву, ерзая от нетерпения по песку, он

томительно ждал, когда же Стрельцов выдавит из себя первое слово. Он даже

слегка порозовел от волнения.

Стрельцов, закрыв глаза с трепещущими от напряжения ресницами, кое-как

произнес несколько слов приветствия, и тогда Лопахин вытер проступивший на

лбу пот, со вздохом облегчения сказал:

- Главное, ему начать трудно, а потом, как разойдется, он говорит

подходяще, не очень резко, но понять можно, что и к чему. Иной оратор на

собрании, и тот хуже говорит, даю честное слово!

С трудом овладев речью, виновато улыбаясь и пожимая руки товарищей,

Стрельцов проговорил:

- Оглох я, ребята, и с языком у меня что-то не в порядке... Не

повинуется... Но врач говорил, что это - временно... Я страшно рад, что

снова с вами. Только пока со мной надо объясняться письменно... Вон мы с

Лопахиным какую канцелярию тут развели, - и указал болезненно сощуренными,

но улыбающимися глазами на исписанные листки блокнота.

Кряхтя и морщась от жалости, Некрасов снял автомат, присел рядом со

Стрельцовым, сочувственно похлопал его по спине.

- Та-а-ак, - протяжно сказал он. - Отделали парня на совесть...

Окалечили вовсе, вот сволочи, а?

На поляне легкий ветерок лениво шевелил траву, сушил на листьях

деревьев последние дождевые капли. Пахло нагретым солнцем, шиповником,

пресным запахом перестоявшейся на корню травы, а от pacпарившейся после

дождя земли несло, как из дубового бочонка, терпкой горечью прелых

прошлогодних листьев.

На правой стороне Дона гулко громыхнули взрывы, выше прибрежных тополей

взметнулись в небо черные, медленно тающие на ветру столбы дыма.

- Машины со снарядами и с горючим рвутся. Гибнет понапрасну наше добро!

- ни к кому не обращаясь, сокрушенно забормотал Копытовский.

Еще немного помолчали, а затем Некрасов спросил у Лопахина.

- Как думаешь, на переформировку теперь нас погонят, а?

Лопахин молча пожал плечами.

- Старшина пошел узнавать, куда нам теперь деваться, может, где

поблизости наши окажутся. Кто-то из ребят говорил, будто видели здесь в лесу

начштаба тридцать четвертого. Пора бы и сматываться нам отсюда, - размеренно

говорил Некрасов. - Люди оборону занимают, блиндажи ладят, ходы сообщения

роют, каждый при деле, а мы лодыря корчим, болтаемся в лесу, только другим

мешаем.

Лопахин упорно молчал. Некрасов перевел взгляд на Стрельцова и покачал

головой.

- А Николай зря вернулся из санчасти. Напиши, что ему лечиться надо, а

то он так и останется на всю жизнь заикой, так и будет до самой смерти

головой, как козел, трясти.

- Я уже писал, - сухо ответил Лопахин.

- А он что?

- Остается тут.

- Это он самовольно притопал?

- А ты думал как?

- Эх, напрасно! Ты бы его уломал. Вы же с ним приятели.

- Пробовал.

- Ну и что?

- Не соглашается. Он нынешнюю обстановку понимает не так, как некоторые

другие сукины сыны, - многозначительно сказал Лопахин.

- Скажи пожалуйста! - сквозь зубы процедил Некрасов, почтительно и в то

же время немного иронически взглянув на Стрельцова.

Лопахин знал Некрасова давно. Они служили в одной части в тяжелые дни

зимних боев на Харьковском направлении, после в составе одного пополнения

пришли в этот полк. Они никогда не дружили и не сходились близко, может

быть, по той причине, что Некрасов не отличался общительностью, но в бою на

него всегда можно было положиться. Лопахин это твердо знал, а потому и

сказал, испытующе глядя в бледно-голубые, словно бы выцветшие от усталости,

глаза Некрасова:

- Мы со Стрельцовым так порешили: мы остаемся тут. Не такая сейчас

погода, чтобы в тылу натираться. Вон куда он нас допятил, немец... Стыд и

ужас подумать, куда он нас допятил, сукин сын! Ты как, Некрасов, по старой

дружбе не составишь компании? Один старый боец останется, да другой, да

третий - ведь это же сила! По капле и река собирается. Мы тут нужнее, чем в

другом месте, верно?

Копытовский с удивлением отметил про себя просительные нотки в голосе

Лопахина. Но Некрасов, не колеблясь и не раздумывая, решительно ответил:

- Нет, не останусь. Пущай свеженькие повоюют, какие пороху не нюхали,

пущай они горюшка лаптем похлебают, а я не против того, чтобы в тыл сходить.

Пока полк переформируют, пока того да сего - я отдохну за мое почтенье, хоть

отосплюсь за все эти каторжные дни! У меня, понимаешь ты, последнее время

даже посторонние вошки завелись. От тоски, что ли?

- От грязи. Купаешься раз в году, - негромко сказал Лопахин, с

чрезмерным вниманием рассматривая выпуклые, панцирно-твердые миндалины

ногтей на своих расслабленно лежавших на коленях руках.

- Может, и от грязи, - охотно согласился Некрасов. - А купаться, сам

знаешь, некогда, не на курортах загораем, да и малярия мне не позволяет. Так

вот я в тылу хоть вошек обтрясу маленько, на время в зятья пристану к

какой-нибудь бабенке... К самой завалящей пристану, лишь бы у нее в

хозяйстве корова была! Эх, и поживу же в свое удовольствие возле горшка со

сметаной, покуражусь над варениками с творожком! Отдохну как полагается, а

потом... потом и обратно можно на фронт, не возражаю...

Некрасов говорил, мечтательно прикрыв прищуренные глаза белесыми,

выгоревшими на солнце ресницами, как-то по-особому вкусно причмокивая

толстыми, вывернутыми губами. А Лопахин, вслушиваясь в его неторопливую

речь, все выше поднимал косо изогнутую левую бровь и под конец не выдержал,

с наигранной веселостью воскликнул:

- Да ты, Некрасов, оказывается, чудак!

- Чудак не я, а баран: он до покрова матку сосет, и глаза у него

круглые... А я какой же чудак? Нет, это ты по ошибке...

- Но, тогда ты уже не чудак, а кое-что похуже... - проговорил Лопахин

раздельно и с той зловещей Сдержанностью, которая всегда у него

предшествовала вспышке гнева.

- Какой есть, теперь не переделаешь, поздновато, - с легким выдохом

ответил Некрасов. - И ничего тут чудного нету. Мне один парень из этой

дивизии, какая оборону заняла, рассказывал: формировались они в городе

Вольске, и там присватался он к одной гражданочке, а у той гражданки муж

ушел в армию, а в хозяйстве три дойные козы остались. Так, говорит, не житье

ему было, а сплошная масленица! С того ли козьего молока или с какой другой

причины, но только за месяц поправился он на шесть килограммов. Вот это я

понимаю, оторвал парень! Все равно, как на курорте!

- Да ты, никак, вовсе очумел, - злобно сказал Лопахин. - Ты слышишь,

ушибленный человек, где бой идет?

- Не глухой пока, слышу.

- Так о чем же ты говоришь? О каких зятьях? О каком отдыхе?..

Лопахина прорвало, и он выругался, не переводя дыхания, так длинно и с

такими непотребными и диковинными оборотами речи, что Некрасов, не дослушав

до конца, вдруг блаженно заулыбался, закрыл глаза и склонил на правое плечо

голову, словно упиваясь звуками сладчайшей музыки.

- Ах, язви тебя! До чего же ты сладко выражаешься! - с восхищением, с

нескрываемым восторгом сказал он, когда Лопахин, облегчившись, с силой

втянул в себя воздух.

Недавнюю сонливую усталость с Некрасова будто рукой сняло, и он

торопливо заговорил, изредка с улыбкой поглядывая на Лопахина:

- Ну и силен же ты, браток! Уж на что в нашей роте в сорок первом году

младший политрук Астахов был мастер на такие слова, до чего красноречив был,

а все-таки куда ему до тебя! И близко не родня! Не удавались ему,

покойничку, кое-какие коленца, не вытанцовывались они у него. А красноречив

был, словоохотлив - спасу нет! Бывало, подымает нас в атаку, а мы лежим. И

вот он повернется на бок, кричит: "Товарищи, вперед на проклятого врага! Бей

фашистских гадов!" Мы обратно лежим, потому что фрицы такой огонь ведут, ну

не продыхнешь! Они же знают, стервы, что не мы, а смерть ихняя в ста саженях

от них лежит, они же чуют, что нам вот-вот надо подыматься... И тут Астахов

подползет ко мне или к какому другому бойцу, даже зубами заскрипит от

злости. "Вставать думаешь или корни в землю пустил? Ты человек или сахарная

свекла?" Да лежачи как ахнет по всем этажам и пристройкам! А голос у него

был представительный, басовитый такой, с раскатцем... Тут уж вскакиваем мы,

и тогда фрицам солоно приходится, как доберемся - мясо из них делаем!.. У

Астахова всегда был при себе полный набор самых разных слов. И вот

прослушаешь такое его художественное выступление, лежачи в грязи, под огнем,

а потом мурашки у тебя по спине по-блошиному запрыгают, вскочишь и, словно

ты только что четыреста грамм водки выпил, бежишь к фрицевой траншее, не

бежишь, учти, а на крыльях летишь! Ни холоду не сознаешь, ни страху, все

позади осталось! А наш Астахов уже впереди маячит и гремит, как гром

небесный: "Бей, ребята, так их и разэтак!" Ну как было с таким политруком не

воевать? Он сам очень даже отлично в бою действовал и штыком и гранатой, а

выражался еще лучше, с выдумкой, с красотой выражался! Речь начнет говорить,

захочет - всю роту до слезы доведет жалостным словом, захочет дух поднять -

и все на животах от смеха ползают. Ужасный красноречивый был человек!

- Постой-ка, при чем тут красноречие? - попытался прервать Некрасова

озадаченный Лопахин, но тот, увлеченный воспоминаниями, досадливо

отмахнулся:

- Не перебивай, слушай дальше! Этого Астахова, ежели хочешь знать, все

нации понимали и уважали, вот какой он был человек! Даром, что не кадровый,

не шибко грамотный и из себя пожилой, а боевой был ужасный! Он еще за

гражданскую войну орден Красного Знамени имел, так-то, браток! Но и любили

же в роте этого Астахова - страсть! За смелость любили, за его душевность к

бойцам, а главное - за откровенное красноречие. Когда похоронили его возле

села Красный Кут, вся рота слезами умылась. Пожилые бойцы и те плакали, как

малые дети. Все нации, какие в роте были, не говоря уже про нас, русских,

подряд плакали, и каждый на своем языке об нем сожалел. А ты, Лопахин,

говоришь - при чем, дескать, тут красноречие. Нет, браток, красноречие при

человеке - великое дело. И нужное слово, ежели оно вовремя сказано, всегда

дорогу к сердцу найдет, я так понимаю.

Совершенно сбитый с толку, Лопахин слушал товарища, изумленно пожимая

плечами, изредка поглядывая в недоумении то на Копытовского, то на

дремавшего Стрельцова, и на лице его явно отражалось так не свойственное ему

выражение растерянности. Он никак не предполагал, что его ругательство

произведет такое впечатление, и не ожидал столько восторженного восприятия

от Некрасова, который всегда казался ему человеком черствым и равнодушным к

яркому слову.

Некрасов все еще задумчиво и мягко улыбался, погруженный в

воспоминания, а Лопахин, растерянно потирая щеку с въевшейся в поры угольной

пылью, уже говорил:

- Послушай, дружище, да не об этом разговор! Дело не в красноречии, ну

его к черту, красноречие, дело в том, что немец уже миновал нас и, как

видно, на Волгу режет. А там - Сталинград... Тебе это понятно?

- Очень даже понятно. Это он непременно туда, сволочь, нацеливается.

Это он, паразит, туда хочет рвануть.

- Ну вот! А ты о чем мечтаешь? Какой же дьявол в зятья сейчас

устраивается, об отдыхе думает? Ты эту дурь, Некрасов, из головы выбрось.

Это у тебя помрачение мозгов не иначе оттого, что ты сегодня на сырой земле

спал...

- А ты - на перине? Все нынче на сырой земле спали.

- А вот только тебе одному в голову ударило - жениться. Нет, как

хочешь, но это у тебя от сырости...

- От какой там, к бесу, сырости! - с досадой сказал Некрасов. - Оттого,

что сильно устал я за год войны, вот отчего, ежели хочешь знать. Да что, на

мне свет клином сошелся? Желательно тебе - оставайся, а меня нечего

агитировать, я сам с детства политически грамотный. Ну, останемся мы с

тобой, ну, и мокро мы двое наделаем? Фронт удержим? Как бы не так! Я,

Ло-пахин, с первых дней войны эту серую беду трепаю. - Некрасов похлопал по

скатке широкой ладонью, тусклые глаза его неожиданно оживились и заблестели

светло и жестко. - Имею я право на отдых или нет?

- Когда как, - уклончиво ответил Лопахин.

- Нет, ты не виляй, ты говори!

- Сейчас - нет.

Лопахин сказал это твердо и опять посмотрел в глаза Некрасова прямым,

немигающим взглядом. Некрасов улыбнулся немного вкось и, словно бы ища

сочувствия и поддержки, подмигнул Копытовскому, внимательно следившему за

разговором.

- Ага! Сейчас - нет? А когда же? После первого ранения я и опомниться

не успел, как из медсанбата сразу же попал в часть, после второго, уже в

тылу, прохожу гарнизонную комиссию, ну, думаю, теперь-то уж наверняка на

недельку домой пустят. Как бы не так! Беса лысого пустили! С пересыльного

обратно загремел на фронт. После третьего ранения отлежался в армейском

госпитале - и снова в часть. Так и катаюсь круглый год на этой бесплатной

карусели... До каких же пор можно так веселиться пожилому человеку? А года

мои, учти, не молоденькие.

- Воевать, значит, устарел, а жениться - самое в пору?

- Да разве я к бабе думаю пристать от молодой прыти? От нужды, глупый

ты человек! Мне эта проклятая пшенная каша из концентратов все

печенки-селезенки переела! - с еще большей досадой вскричал Некрасов. - А

тут и здоровьишко после трех ранений пошаливает.

- Воевать, значит, здоровья не хватает, а в зятья идти - как раз? -

снова спросил Лопахин, и все с тем же серьезным видом.

Копытовский фыркнул, как лошадь, почуявшая овес, и закрыл рот рукою. А

Некрасов внимательно посмотрел на Лопахина, сказал:

- Слыхал я в госпитале, что есть одна такая паскудная болезнь, под

названием рак желудка... Лопахин ехидно сощурился.

- Уж не у тебя ли рак?

- У меня его нету, а вот ты, Лопахин, и есть эта самая болезнь! Ну

разве можно с тобой говорить как с человеком? Всегда ты с разными

подковырками, с подвохами, с дурацкими шуточками... Желудочный рак ты на

двух ногах, а не человек!

- Обо мне можно не говорить, не стоит, давай лучше о тебе. Чем же твое

здоровье пошатнулось? На что жалуешься, бравый ефрейтор?

- Отвяжись, ну тебя к черту!

- Нет, на самом деле, что у тебя со здоровьем?

- Ты же не доктор, чего я тебе буду рассказывать? - видимо колеблясь,

нерешительно проговорил Некрасов.

Лопахин, сделав аккуратную крученку, передал кисет Некрасову и,

случайно глянув на него, тихо ужаснулся. Некрасов оторвал от газеты лист в

добрую четверть длиной, щедро насыпал табаку и уже сворачивал толстенную

папиросу.

- Постой! - испуганно воскликнул Лопахин, хватаясь за кисет. - Этак не

пойдет! Что же ты заделываешь ее такую чрезвычайную, в палец толщиной? У

меня своей табачной фабрики в вещевом мешке не имеется. Отсыпай половину!

- А я тонкие из чужого табаку крутить не умею, - спокойно сказал

Некрасов.

- Так давай я тебе сверну, слышишь?

- Нет, нет, не тронь, а то рассыпешь, я сам. - Некрасов торопливо отвел

руки в сторону и стал старательно слюнить шероховатый край листка,

исподлобья, искоса поглядывая на Лопахина.

- Действительно, силен ты на чужбинку сигары вертеть... - Лопахин

огорченно крякнул и покачал головой, разглядывая и взвешивая на руке сразу

отощавший кисет.

- Из своего я делаю малость потоньше, - все с тем же невозмутимым

спокойствием сказал Некрасов и потянулся за огоньком.

Они прикурили от одной спички. Помолчали, поглядывая друг на друга с

явным недружелюбием.

Стрельцов в начале разговора внимательно следил за меняющимся

выражением лиц Лопахина и Некрасова, но вскоре ему это наскучило. Он положил

под голову свернутую плащ-палатку, прилег, чувствуя знакомую нездоровую

усталость во всем теле, подкатывающую к горлу тошноту. Он знал, как

длительны бывают солдатские разговоры в часы вынужденного безделья, и хотел

уснуть, но сон не приходил. В ушах звенело тонко и неумолчно, ломило виски.

Глухая, мертвая немота простиралась вокруг, и от этого все окружающее

казалось нереальным, почти призрачным.

Стрельцов все еще никак не мог освоиться со своим новым состоянием, не

мог привыкнуть к внезапной потере слуха. Он видел, как молча шевелились над

его головой плотные, до глянца омытые ночным дождем листья, как над кустом

шиповника беззвучно роились шмели и дикие пчелы, и, может быть, потому, что

все это проходило перед глазами лишенное живого разноголосого звучания, - у

него слегка закружилась голова, и он закрыл глаза и стал привычно думать о

прошлом, о той мирной жизни, которая так внезапно оборвалась 22 июня

прошлого года... Но как только он вспомнил детей, тревога за их судьбу, не

покидавшая его в последнее время, снова сжала сердце, и он вдруг неожиданно

для самого себя протяжно застонал и испуганно открыл глаза.

Лопахин по-прежнему сидел, чуть сгорбившись, положив на острые углы

коленей широкие, литые кисти рук, но в лице его уже не было недавней

озлобленности и скрытого напряжения. Светлые, бесстрашные глаза его лукаво и

насмешливо щурились, в углах тонких губ таилась улыбка.

Стрельцову было знакомо это выражение лопахинского лица, и он невольно

улыбнулся, подумал: "Наверное, этого тюленя, Некрасова, разыгрывает".

Вскоре Стрельцов забылся тяжелым, безрадостным сном, но и во сне

запрокинутая голова его судорожно подергивалась, а сложенные на груди руки

тряслись мелкой, лихорадочной дрожью.

Некрасов долго смотрел на него, молча глотал табачный дым, трудно

двигая кадыком, потом бросил под ноги обжигавший пальцы окурок, сказал:

- Какой же из него боец будет? Горькое горе, а не боец! Погляди, как

его контузия трясет, он и автомата в руках не удержит, а ты его сманиваешь

оставаться на передовой. Прыти у тебя много, Лопахин, а ума меньше...

- Ты за других не говори, ты лучше про свою тайную болезнь расскажи, -

усмехнулся Лопахин и выжидающе посмотрел в загорелое, с шелушащимися скулами

лицо Некрасова.

- Смеяться тут не над чем, - обиженно сказал Некрасов, - тут смех

плохой. У меня, ежели хочешь знать, окопная болезнь, вот что.

- Первый раз слышу! Это что же такое за штука? - с искренним изумлением

спросил Лопахин. - Что-нибудь такое... этакое?..

Некрасов досадно поморщился.

- Да нет, это вовсе не то, об чем вы по глупости думаете. Это болезнь

не телесная, а мозговая.

- Моз-го-вая? - разочарованно протянул Лопахин. - Чепуха! У тебя такой

болезни быть не может, не на чем ей обосноваться, почвы для нее нет...

почвы!

- Какая она из себя? Говори, чего тянешь! - нетерпеливо прервал

снедаемый любопытством Копытовский.

Некрасов пропустил мимо ушей язвительное замечание Лопахина, долго

водил сломанной веточкой по песку, по голенищам своих старых изношенных

кирзовых сапог, потом нехотя заговорил:

- Видишь, как оно получилось... Еще с зимы стал я примечать за собой,

что чего-то я меняюсь характером. Разговаривать с приятелями стало мне

неохота, бриться, мыться и другой порядок наблюдать за собой - то же самое.

За оружием, прямо скажу, следил строго, а за собой - просто никак. Не то

чтобы подворотничок там пришить или другое что сделать, чтобы в аккуратности

себя содержать, а даже как-то притерпелся и, почитай, два месяца бельишка не

менял и не умывался как следует. Один бес, думаю, пропадать - что умытому,

что неумытому. Словом, в тоску ударился и запсиховал окончательно. Живу, как

во сне, хожу, как испорченный... Лейтенант Жмыхов и штрафным батальоном мне

грозил и как только не взыскивал, а у меня одна мыслишка: дальше фронта не

пошлют, ниже рядового не разжалуют! Как есть одичал я, товарищей сторонюсь,

сам себя не угадываю, и ничегошеньки-то мне не жалко: ни товарищей, ни

друзей, не говоря уже про самого себя. А весной, помнишь, Лопахин, когда

перегруппировка шла, двигались мы вдоль фронта и ночевали в Семеновке? Ну,

так вот тогда первый раз со мной это дело случилось... Полроты в одной избе

набилось, спали и валетами, и сидя, и по-всякому. В избе духота, жарища,

надышали - сил нет! Просыпаюсь я по мелкой нужде, встал, и возомнилось мне,

будто я в землянке и, чтобы выйти, надо по ступенькам подняться. В памяти

был, точно помню, а полез на печку... А на печке ветхая старуха спала. Ей,

этой старухе, лет девяносто или сто было, она от старости уже вся мохом

взялась...

Копытовский вдруг как-то странно икнул, побагровел до синевы,

задыхаясь, закрыл лицо ладонями. Он смотрел на Некрасова в щелку между

пальцами одним налитым слезою глазом и молча трясся от сдерживаемого смеха.

Некрасов осекся на полуслове, нахмурился. Лопахин, свирепо шевеля

губами, незаметно для Некрасова показал Копытовскому узловатый, побелевший в

суставах кулак, сказал:

- Давай дальше, Некрасов, давай, не стесняйся, тут, кроме одного

дурака, все понятливые.

Отвернувшись в сторону, смешливый Копытовский урчал, хрипел и тоненько

взвизгивал, стараясь всеми силами подавить бешеный приступ хохота, потом

притворно закашлялся. Некрасов выждал, пока Копытовский откашляется,

сохраняя на помрачневшем лице прежнюю серьезность, продолжал:

- Понятное дело, что эта старуха сдуру возомнила... Я стою на приступке

печи, а она, божья старушка, рухлядь этакая шелудивая, спросонок да с

испугу, конечно, разволновалась и этак жалостно говорит: "Кормилец мой, ты

что же это удумал, проклятый сын?" А сама меня валенком в морду тычет. По

старости лет эта бубновая краля даже на горячей печке в валенках и в шубе

спала. И смех и грех, ей-богу! Ну, тут, как она меня валенком по носу

достала раза два, я опамятовался и поспешно говорю ей: "Бабушка, не шуми,

ради бога, и перестань ногами махать, а то, не ровен час, они у тебя при

такой старости отвяжутся. Ведь это я спросонок нечаянно подумал, что из

землянки наверх лезу, потому и забухался к тебе. Извиняюсь, говорю, бабушка,

что потревожил тебя, но только ты за свою невинность ничуть не беспокойся,

холера тебя возьми!" С тем и слез с приступка, со сна меня покачивает, как с

похмелья, а у самого уши огнем горят. "Мать честная, думаю, что же это такое

со мной получилось? А ежели кто-нибудь из ребят слыхал наш с бабушкой

разговор, тогда что? Они же меня через эту старую дуру живьем в могилу

уложат своими насмешками!" Не успел подумать, а меня кто-то за ногу хватает.

Возле печки спал майор-связист, - это он проснулся, фонарик засветил, строго

спрашивает: "Ты чего? В чем дело?" Я ему по форме доложил, как мне

поблазнилось, будто я в землянке, и как я нечаянно потревожил старушку. Он и

говорит: "Это у тебя, товарищ боец, окопная болезнь. Со мной тоже такая

история была на Западном фронте. Дверь - направо, ступай, только смотри,

куда-нибудь, на крышу не заберись со своей нуждой, а то свалишься оттуда и

шею к черту сломаешь".

По счастью, никто из ребят не слыхал нашего разговора, все спали с

усталости без задних ног, и все обошлось благополучно. Но только с той поры

редкую ночь не воображал себя в землянке, или в блиндаже, или в каком-нибудь

ином укрытии. Вот ведь пропасть какая: ежели по боевой тревоге подымут,

сразу понимаю, что и к чему, а по собственной нужде проснусь - непременно

начинаю чудить...

На прошлой неделе, когда в Стукачевом ночевали, в печь умудрился

залезть. Ведь это подумать только - в печь! Настоящий сумасшедший и то

такого номера не придумал бы... Чуть не задушился там. Куда ни сунусь - нету

выхода, да и шабаш! А задний ход дать - не соображаю, уперся головой в

кирпич, лежу. Кругом горелым воняет... "Ну, думаю, вот она и смерть моя

пришла, не иначе снарядом завалило". Был у меня такой случай, завалило нас в

блиндаже в ноябре прошлого года. Ежели бы товарищи тогда вскорости не отрыли

- теперь бы уж одуванчики на моих костях росли... И вот скребу ногтями

кирпич в печке, дровишки раскидываю, помалу шебаршусь, а сам диким голосом

окликаю: "Товарищи, дорогие! Живой кто остался? Давайте откапываться своими

силами!" Никто не отзывается. Слышу только, как сердце у меня с перепугу

возле самого горла бьется. Поискал руками - лопатки на поясе при мне нету.

"Всем остальным ребятам, думаю, как видно, концы, а один я не откопаюсь

голыми руками". Ну, тут я, признаться, заплакал... "Вот, думаю, какой

неважной смертью второй раз помирать приходится, провались ты пропадом и с

войной такой!" Только слышу: кто-то за ноги меня тянет. Оказался это

старшина. Вытянул он меня волоком, а я его в потемках, конечно, не угадываю.

Стал на ноги и обрадовался страшно! Обнимаю его, благодарю. "Спасибо, мол,

великое тебе, дорогой товарищ, что от смерти спас. Давай скорее остальных

ребят выручать, а то пропадут же, задохнутся!" Старшина спросонок ничего не

понимает, трясет меня за плечи и шепотом потихонечку спрашивает: "Да вас

сколько же в одну печь набилось и за каким чертом?" А потом, когда смекнул,

в чем дело, вывел меня в сени, матом перекрестил вдоль и поперек и говорит:

"Три войны сломал, всякое видывал, а таких лунатов, какие не по крышам, а по

чужим печам лазят, - встречаю первый раз. Ты же видел, говорит, что хозяйка

еще засветло все съестное из печи вынула и дров на затоп наложила, за каким

же ты дьяволом туда лез?"

Я очухался и начал было объяснять ему про свою окопную болезнь, а он и

слушать не желает, почесался немного, позевал и медленно так на своем

сладком украинском языке говорит: "Брешешь, вражий сын! Завтра получишь два

наряда за то, что мародерничал в печи, мирное население хотел обидеть, а еще

два наряда за то, что не там ищешь, где надо. Топленое молоко и щи, какие от

ужина остались, хозяйка еще с вечера в погреб снесла. Солдатской

наблюдательности в тебе и на грош нету!.. "

Копытовский захохотал и, забывшись, снова хлопнул себя по голой ляжке:

- До чего же правильно решил старшина! Это же не старшина, а просто

Верховный суд!

Некрасов мельком неодобрительно взглянул на него и все так же

размеренно и спокойно, будто рассказывая о ком-то постороннем, продолжал:

- И какие средства я ни пробовал, чтобы по ночам не просыпаться, -

ничего не помогает! Воды по суткам в рот не брал, горячей пищи не потреблял

- один бес! Перед рассветом вскакиваю, как по команде "Смирно", - и тогда

пошел блудить. И вот хотя бы нынешней ночью... Проснулся перед зарей, дождь

идет, ноги мокрые. Сквозь сон, сквозь эту вредную окопную болезнь думаю:

"Натекло в землянку. Надо бы с вечера отводы прорыть для воды". Встал,

пошарил руками - дерево. А того невдомек, что мы с Май-Бородой под тополем

спали... Щупаю дерево и про себя мечтаю, что это - стенка, сам ступеньки

ищу, хочу наверх лезть. По нечаянности, когда вокруг тополя ходил, наступил

этой Май-Бороде на голову... Эх и шуму же он наделал - страсть! Вскочил,

откинул плащ-палатку, плюется, а сам ругается - муха не пролетит! "Ты,

говорит, псих такой и сякой, ежели окончательно свихнулся и по ночам на

деревья лазишь, как самая последняя обезьяна, так по крайней мере не топчись

по живым людям, не ходи по головам, а то вот возьму винтовку да штыком тебя

на дерево подсажу! Так и засохнешь на ветке, как червивое яблоко!"

ЧИТАЕМ ШОЛОХОВА

ЧИТАЕМ ШОЛОХОВА