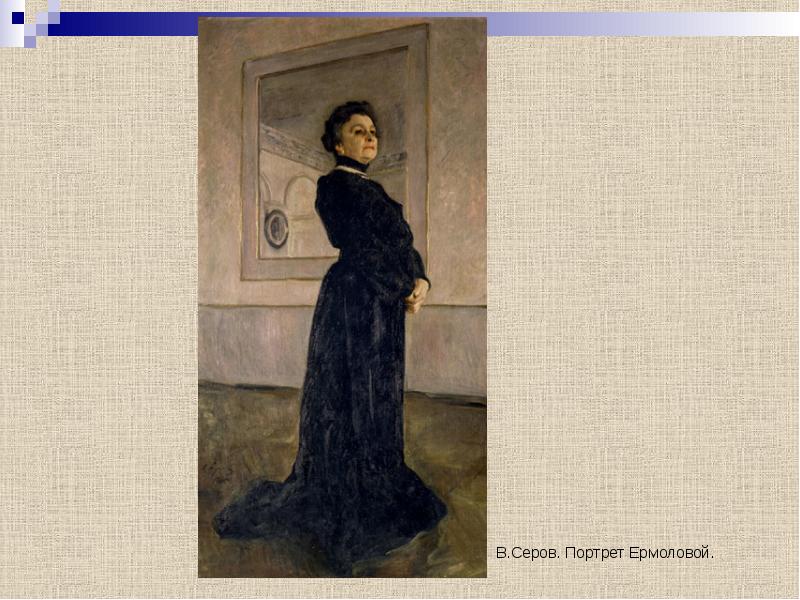

Валентин Серов. Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой, 1902г, находится в Русском музее.

Рисовать княгиню охотно соглашались многие именитые художники. Не смог отказать Юсуповой и сам Валентин Александрович Серов, который не очень любил писать портреты аристократов, а уж если и соглашался, то не льстил знатным дамам.

О Зинаиде Николаевне художник же был высочайшего мнения, оставив в памяти потомков свой с ней диалог:

«Если бы все богатые люди, княгиня, были похожи на вас, то не осталось бы места несправедливости»,

— уверенно заявлял Серов.

Но княгиня только мягко улыбнулась художнику, ответив:

«Несправедливости не искоренить, и, тем более, деньгами, Валентин Александрович».

Для того, чтобы написать портрет княгини Юсуповой, Валентину Серову потребовалось 80 сеансов. Отчасти это объясняется творческой манерой художника: неумолимо требовательный и к себе, и к своим моделям, он, мягко говоря, не отличался стремительностью. Впрочем, была и другая причина — общество княгини было ему приятно. Суровый, никогда не испытывавший никакого трепета перед чьими-то деньгами или положением в обществе, скупой на эмоции и похвалы Серов был очарован. «Славная княгиня», — писал он жене, — «в ней есть что-то тонкое, хорошее».

Произведение принадлежит к числу прославленных образцов парадного портрета кисти Серова, в 1890-х обратившегося к этой некогда имевшей богатые традиции сфере живописи. Картина входит в цикл изображений семьи Юсуповых, созданный художником в самом начале ХХ века. Облик и душевные качества княгини Зинаиды Николаевны, хозяйки дома, вдохновили мастера на ряд работ карандашом и кистью, лучшая из них – портрет из собрания ГРМ. Последняя представительница древнего аристократического рода изображена в среде ее славившегося вкусом и богатством дома в Архангельском под Москвой. У модели, очаровавшей Серова умом и естественностью, светски доброжелательное выражение лица и лучистые серые глаза, изящная, полная непосредственности и движения поза, грациозный наклон головы, которым, кажется, вторят ритмы очертаний форм, наполняющих пространство. Благородство облика дамы подчеркивают и изысканный золотисто-розовый колорит, обостренный пятнами темнозеленого и черного, и сама эмалевая фактура письма. Серьезная по своей концепции, мастерски написанная, лишенная „шика“, свойственного светским портретам популярных в те годы Д. Сарджента, Д. Больдини и А. Цорна, картина Серова была новым шагом в развитии традиций отечественного парадного портрета ХVIII – начала ХIХ столетий.

Валентин Серов строит картину на созвучии мягких круглящихся линий. Гибкое движение фигуры княгини, мягкий изгиб дивана и рам, висящих на стене картин — такой линейный ритм передает атмосферу уюта, подчеркивает нежную женственность облика Юсуповой. Этому же способствует и утонченность колорита, где сквозь серые просвечивают розово-жемчужные тона. Платье княгини написано широко, свободно, а ее красивое, с серо-голубыми глазами лицо – бережно, легким незаметным движение кисти. Серову Зинаида Николаевна была явно симпатична.

Зинаида Николаевна Юсупова (1861, Санкт-Петербург, — 1939, Париж) — княгиня, последняя из рода Юсуповых, наследница огромного состояния, придворная дама двух последних русских императоров. Дочь гофмейстера князя Николая Борисовича Юсупова и княгини Татьяны Александровны (урожд. Рибопьер). Последняя владелица подмосковной усадьбы Архангельское. Весной 1882 года вышла замуж за графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона. Дети — Николай (1883—1908), рано погибший на дуэли, и Феликс (1887—1967), один из участников убийства Распутина. Много времени, сил и средств княгиня Юсупова тратила на благотворительную деятельность. Под её патронажем находился целый ряд учреждений: приюты, больницы, гимназии, церкви не только в Петербурге, но и по всей стране. Во время русско-японской войны княгиня была шефом военно-санитарного поезда на фронте, а во дворцах и имениях Юсуповых были организованы санатории и больницы для раненых. Являясь членом комитета по устройству Музея изящных искусств в Москве, она пожертвовала средства и предметы искусства на создание греко-римского зала, носившего впоследствии её имя. Оказавшись в эмиграции после Октябрьской революции, Юсупова жила в Риме и продолжила заниматься благотворительностью, стараясь облегчить другим выход на новую дорогу. При её содействии были созданы бюро прииска работы, бесплатная столовая для эмигрантов, белошвейная мастерская. После смерти мужа переехала в Париж, к сыну и его жене, где умерла в 1939 году.