ПРАВОПРЕЕМСТВО: 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА ТАБАКОВА

Статья

17 августа 2025

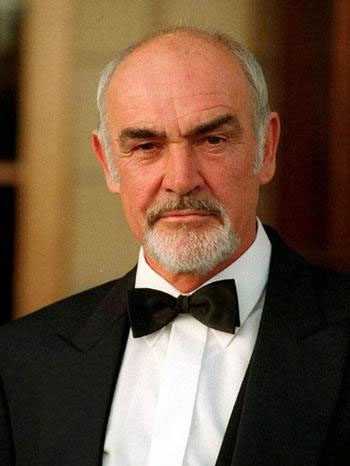

Сегодня – 90 лет со дня рождения Олега Павловича Табакова (1935–2018). Признанный мастер отечественного театра и кино, народный артист СССР, исполнитель десятков популярнейших ролей, воспитатель огромного числа талантливых актеров… Кто он сегодня в первую очередь, сохраняется ли его влияние на мир театра по прошествии семи лет после ухода из жизни? Об этом размышляет киновед Вячеслав Шмыров.

17 апреля 2005 года Олег Павлович Табаков вместе со своим пятилетним сыном Павлом стоял на перроне саратовского вокзала, готовясь вступить в вагон поезда, который должен был проследовать по маршруту Саратов – Волгоград / Сталинград. Это был маршрут военно-санитарного поезда (или, как тогда говорили, поезда милосердия), который в годы Великой Отечественной войны собирал раненых бойцов и перевозил их на лечение в глубокий тыл. Одним из таких поездов командовал отец Олега Табакова Павел Кондратьевич, санитарный врач, награжденный за участие в войне орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Так начинались съемки документального фильма «Дорога к Сталинграду», который снимала на Нижне-Волжской студии кинохроники режиссер из Москвы Марина Цурцумия. В фильме Олег Павлович так говорит о своем отце: «По законам военного времени ему полагалась бронь. Но отец решил по-другому. Уже на свете были мой старший сводный брат Женя и я. И он на правах главного в нашей семье мужчины пошел защищать нас. Он был человек поступков. И несколько раз круто менял свою жизнь».

В 1976 году Олег Табаков тоже круто изменил свою жизнь, покинув пост директора Московского театра «Современник» (одним из основателей которого он был). Одновременно он покинул и труппу прославленного театра как штатный актер, оставшись в нем до поры до времени договорником на определенные роли. И в тот же год стал мастером ГИТИСа, набрав в нем свой первый самостоятельный курс. И в тот же год стал активно работать как режиссер, поставив в британском Шеффилде русского «Ревизора». Очевидно, что это было время исканий – себя, нового театра, творческого правопреемства. Когда Табаков ясно ощутил, что «Современник» стал другим, как и жизнь вокруг. И люди нового времени уже не склоны, подобно его герою из пьесы Виктора Розова «В поисках радости», в хлам рубить дедовскими шашками мебель, видя в ней выражение мещанства и предательства идеалов революции. А напротив – склоны всеми правдами и неправдами эту мебель, как и другие дефициты в эпоху застоя, доставать – по записи, по блату, благодаря связям и известности в комиссионках и «березках».

Другим стал и сам Олег Табаков (в 1976-м ему 41), который с конца 1950-х годов устойчиво ассоциировался с идеальным розовским мальчиком. Это его тоненькая шейка 37 размера так сиротливо торчала из папиного пиджака. Это ему в фильме Григория Чухрая «Чистое небо» (1961) предстояло сообщить взрослым героям: «Умер Сталин», а пятью годами раньше на себе ощутить груз сталинского догматизма, когда остросовременную драму Михаила Швейцера «Тугой узел» (1956) нещадно кромсали, переделывая в менее проблемный фильм с нравоучительным названием «Саша вступает в жизнь».

Сашу и играл Табаков, вступая в жизнь, в которой после Школы-студии МХАТ его манили главной ролью князя Мышкина на академической сцене, а он предпочел МХАТу коллектив единомышленников, объединившихся вокруг идеи театра-коммуны во главе с Олегом Ефремовым. С которым потом будут и периоды разобщения, и новая совместная работа, и правопреемство по МХАТу после смерти Олега Николаевича – впрочем, скорее формальное, чем по сути, когда первым делом, возглавив театр, Табаков выбросит из его наименования букву А, как и само слово на эту букву: академический. Теперь статус академии, по мысли мэтра, надо будет доказывать новыми спектаклями и, по возможности, каждый день.

Но даже в первые самостоятельные годы, когда в атмосфере оттепельного «праздника непослушания» возникал «Современник», Олег Табаков скорее ощущал себя младшим и «неравным» братом при том же Олеге Ефремове – старшем брате. Почти отце. И вот наступил момент перелома в 1976 году, когда Табаков, по сути, ушел из «Современника» почти как из родительского дома, и вот теперь «родителем» ему предстоит стать самому, набрав сначала два курса в ГИТИСе, а с 1986 года возглавив Школу-студию МХАТ. Альма-матер! А до этого со своими учениками создав подвальный студийный театр, моментально обретший огромную популярность и поначалу неофициально (а потом официально) названный «Табакеркой». Как напоминание о «Современнике», но вовсе не как воспоминание о нем. Ведь годы прошли, эпохи сменились, и принципы творческого единоначалия оказались в понимании Табакова куда надежнее принципов демократичного по форме, но призрачного по содержанию «коллективного руководства».

Был еще в этом времени исканий и, собственно, актерский ракурс. Юноша стал мужчиной зрелых лет, который ролью театрального режиссера Владимира Искремаса в картине Александра Митты «Гори, гори, моя звезда» (1969) словно бы попрощался с идеалами юности и самой юностью, и перешел на роли возрастные, более соответствующие времени компромиссов и уже далеко не главные, воплощая в своих персонажах людей обстоятельных, дородных, вальяжных, с хорошо развитым самомнением – нередко в облике обаятельных мерзавцев. Будь то бригадефюрер СС Шеленберг из «Семнадцати мгновений весны» (1973), или вороватый завхоз Альхен из «Двенадцати стульев» (1976), или сосед-помещик с теорией дворянской исключительности из «Неоконченной пьесы для механического пианино» (1977); или – пусть и не мерзавец, а просто слабак – женатый любовник главной героини Катерины из фильма «Москва слезам не верит» (1980). Или злобная и эксцентричная мисс Эндрю (Табаков в женском обличии!) из мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания!» (1983). Или наконец главное достижение Олега Табакова в анимационном кино – Кот Матроскин из трилогии про Простоквашино.

В 1970-е–1980-е годы, пусть нечасто, были у Олега Павловича и главные роли в кино, даже людей положительных, нередко «страдательных», с сущностными вопросами бытия, но – прежде всего (что, наверное, характерно) в экранизациях русской классики. А это и клоун Жорж из «Каштанки» (по Чехову, 1975), и Илья Ильич Обломов из фильма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» по Гончарову, 1979). Но даже и здесь можно было услышать «предательскую» фразу антагониста Обломова Штольца, что в «тридцать пять лет не надо выглядеть пятидесяти, как ты» и меланхоличный и, в сущности, судьбоносный ответ Ильи Ильича другу юности: «Все думают только о том, как жить. А зачем – никто не хочет думать. Что есть твоя жизнь, нужен ли ты кому-нибудь…»

Однако в жизни для Табакова все оказалось оптимистичнее, и ответом на последний вопрос Обломова вполне мог бы стать впечатляющий список учеников Олега Павловича разных лет. Назовем хотя бы самых известных из них: Сергей Газаров, Елена Майорова, Василий Мищенко, Виктор Сарайкин, Андрей Смоляков (гитисовский выпуск 1980 года); Евдокия Германова, Марина Зудина, Алексей Серебряков, Сергей Шкаликов (выпуск 1986 года); Ирина Апексимова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Валерий Николаев, Филипп Янковский (мхатовский выпуск 1990 года); Сергей Безруков, Виталий Егоров, Сергей Угрюмов, Марианна Шульц (выпуск 1994 года); Ксения Лаврова-Глинка, Денис Никифоров (выпуск 1998 года); Кристина Бабушкина, Яна Сексте, Никита Тарасов (выпуск 2002 года). И это не просто яркие артисты – через каждые несколько фамилий еще и сегодняшние деятели театра. Его, почти по завету одного из чеховских персонажей, «делатели»!

Любопытно при этом, что репутация «строителя театра» в большей степени закрепилась за Ефремовым – не за Табаковым. Олег Николаевич Ефремов – выдающийся актер, замечательный режиссер, но прежде всего, по общепринятой версии, бескомпромиссный театральный реформатор. Который, приняв в 1970 году после «Современника» по заданию правительства обветшавший Московский Художественный театр, и через 17 лет искал революционные формы его обновления – пока все не завершилось расколом труппы на два самостоятельных коллектива.

Иное дело – «не реформатор» Олег Павлович Табаков. Его «Табакерка» создавалась не благодаря, а вопреки власти, и только в благословенные перестроечные годы обрела наконец официальное признание. Это была не реконструкция академических стен (что само по себе безумно сложно, почти не разрешимо), а конструкция «с нуля», с подвала, с того условного момента, когда Константин Сергеевич и Владимир Иванович были еще начинающими режиссерами, а не народными артистами СССР с прославленной на весь мир «системой». Наконец и сам Московский Художественный (и не академический) театр после 2000 года с приходом туда Табакова стал просто другим, когда фирменное единоначалие выразилось не столько в творческой, сколько в менеджерской программе мэтра.

Такое ощущение, что Олег Табаков не слишком дорожил своей режиссерской репутацией. Или не очень верил в нее. Поэтому до создания «Табакерки» ставил спектакли в основном за границей и, как правило, классику (был своего рода послом нашей национальной культуры), а с созданием «Табакерки», работая над спектаклями со своими учениками, в большей степени продолжил педагогическую деятельность. Во всяком случае, в репертуаре перевоссозданного им МХТ его режиссерских работ почти не было, а само творческое пространство театра программно занимали преимущественно режиссеры новых поколений – от Сергея Женовача, Дмитрия Крымова и Юрия Бутусова до Кирилла Серебренникова, Евгения Писарева и Константина Богомолова. Здесь блистали в престижных постановках и «старики» – Вячеслав Невинный, Наталья Тенякова, Станислав Любшин, Ольга Яковлева, и молодые (тогда) Константин Хабенский и Ирина Пегова, Анатолий Белый (внесен минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и Дарья Мороз, Дмитрий Назаров и Александра Ребенок, и вовсе не актриса, а скорее медийная персона и «икона стиля» Рената Литвинова (а сейчас по ее стопам пошел Николай Цискаридзе, которому в предстоящей премьере «Кабалы святош» предстоит сыграть короля Людовика).

Возник театр-ярмарка, в том числе и тщеславия, со множеством сцен, стилистик, дарований, форматов, каковым МХТ имени А. П. Чехова остается и сейчас – по прошествии семи лет после смерти Олега Павловича Табакова. Именно заданная им траектория не дала закрепиться в качестве главного режиссера театра талантливейшему Сергею Женовачу, на смену которому пришло все то же избитое до банальности, спекулятивное по сути и враждебное Табакову «коллективное руководство» во главе с Константином Хабенским. И насколько быстро эта траектория обнаружит свою исчерпанность, покажет только время. Заодно оно очертит и масштаб сегодняшнего влияния, по крайней мере, на театр большого мастера и человека Олега Табакова. P.S. В этом году еще один юбилей. Документальному фильму «Дорога к Сталинграду» с участием Олега Табакова исполняется 20 лет. Об этой работе с мастером рассказывает режиссер картины Марина Цурцумия:

Фильм мне предложила сделать главный редактор Нижне-Волжской студии кинохроники Татьяна Зорина. Ее очень заинтересовала история отца Олега Павловича, врача Павла Кондратовича Табакова, который в годы войны был главврачом «поезда милосердия», а меня во всем этом очень подкупило то, что это своеобразное роуд-муви, «история путешествия». А я всегда любила фильмы Вима Вендерса, особенно ранние, которые были сняты в этом жанре. К тому же, мне предоставлялась уникальная возможность проехать с Олегом Табаковым, его сыном, тогда еще малолетним, Павлом, и тремя совершенно уникальными людьми, ветеранами Отечественной войны – Владимиром Орловым, Михаилом Гольцевым и Владимиром Керханаджевым – по местам следования военно-санитарного поезда.

У меня достаточно большой кинематографический опыт, ведь и мои родители работали в кино, и я сама на съемочной площадке с шести лет, но, вспоминая работу над этим фильмом, возвращаешься прежде всего в очень редкую сегодня человеческую комфортность. И в этой ситуации Олег Павлович Табаков представал в совершенно другом, непривычном амплуа. Он просто был собой, таким теплым, проникновенным человеком. Его эта военная история тоже очень и очень вдохновляла… А потом мне рассказали, почему он обратился именно ко мне. Табаков видел мои социальные ролики, в том числе ролик, который я сделала для Первого московского хосписа, и этого оказалось достаточно. И вот мы начали наше путешествие. РЖД выделили нам целый состав, абсолютно новенький, для того, чтобы в нем можно было снимать. Для него было сделано отдельное расписание, которое позволяло нам останавливаться в тех местах, где происходили бои, где санитарный поезд собирал раненных. И ветераны, которые ехали с нами, по ходу следования рассказывали о том, как это было.

В Калаче-на-Дону, я помню, было очень тяжело эмоционально, потому что мы стояли на земле, где еще оставались человеческие останки, они с тех пор в полной мере не были преданы земле, они просто лежали… И все люди, которые там находились, ощущали какую-то невероятную по мощи энергию. Эта энергия человеческой памяти, что ли... И Олег Павлович это чувствовал тоже, ему было важно, что рядом с ним его сын Павел, который должен был воспринять память о своем героическом деде. На одной из остановок люди, прослышав, что в поезде сам Олег Табаков, собрались у вагона с цветами, хлебом и солью. Всем хотелось веселья и праздника, с которыми обычно ассоциировались персонажи Табакова. Но он был непреклонен. Через нас извинился перед земляками, но к ним не вышел. И как человек, и как артист хотел сохранить очень важное для него эмоциональное состояние.

Мне кажется, я не подвела Олега Павловича. Прошло двадцать лет, и я могу сказать, что фильм получился человечески трогательным, потому что его осеняли личные воспоминания. Не только Олега Табакова и уважаемых ветеранов войны (никого из них, к сожалению, уже нет в живых), но и всех нас, более молодых людей, – участников съемочной группы. Ко всем из них я отношусь с огромной благодарностью. Хорошее было время!

Вячеслав Шмыров

Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/art/kino/8092/